2012年10月26日

善峯寺

京都市内からは小一時間、数十キロしか離れていないのに、あたりはまるでずいぶんと山奥に来たように感じられる澄み切った空気と静寂が広がります。かつて王侯貴族たちが宴や鷹狩りをして遊興をせし山里・大原野。一車線の曲がりくねった細い道を走り、うっそうとした木立の中をぬけると、その頂上に位置するところに気高くそびえ立つのが、西国三十三所第二十番札所の「善峯寺」です。開基の源算上人は、47歳の時、当山に入り小堂を結び、十一面千手観音の像を刻み本尊としました。 以後善峯寺は、観音信仰の高まりとともに早くからその霊場として栄え、後一条天皇 から「良峯寺」の寺号をたまわって以来、歴代天皇の崇敬あつく、中世 には青蓮院宮が住職を務めた 「西山宮」と称する門跡寺院となり、五十あまりもの堂塔を有する大寺院となりました。 応仁の乱で伽藍の大半を焼失しましたが、寺を再興したのは、徳川五代将軍綱吉の生母「桂昌院」の寄進によります。 現在は天台宗単立寺院です 。

この寺の寺伝では、開基である源算上人は現在の鳥取県に生まれ、正暦二年(991)九歳の時、 比叡山の恵心僧都 源信(えしんそうず げんしん)のところに徒弟に入り、 十三歳で剃髪受戒しました。

師と仰がれた源信は、九歳で比叡山に上り良源(元三大師)に師事、貴族化した天台教団を嫌い、 横川(よかわ)に隠棲し、『往生要集』を著わし、末法思想が普遍化している中で、阿弥陀仏を念じることにより、来生を西方極楽浄土に往生しようとする思想を確立した人物でした。

源算上人が剃髪したのは、『往生要集』が世に出た寛和元年より十年後のことで、浄土は西方にあるとする思想から、比叡山の西の連山、つまり西山地方がそれにあたると考え、長元二年(1029)後一条天皇在世 の47歳の時、この地に法華院と号する小堂を建てるのです。

五年後の長元七年九月二日、天皇より「良峯寺」の号を賜り ます。さらに八年後には、東山の鷲尾寺の本尊であった千手観音像(安居院仁弘法師作)を当寺に移 して本尊とするようにとの後朱雀天皇の綸旨があり、千手堂を建てて像を安置しています。

その後、後三条天皇が皇太子誕生祈願の報恩のため、本堂、阿弥陀堂、薬師堂、地蔵堂、三重塔、 鐘楼、仁王門、および鎮守七社を建立したと伝えられています。

応仁の乱で焼失した伽藍を再建したのは、桂昌院でした。桂昌院は二条家に仕えた本庄宗正の娘であるとされていますが、本当は京都の八百屋(酒屋とも)仁右衛門の娘で、 その名をお玉といいました。子宝に恵まれない仁右衛門が善峯寺の観音菩薩に願掛けをしたところ、お玉が生まれたと言われており。幼いころ両親に連れられて、何回か善峯寺にお参りしたらしく、のちに献歌を残しています。

「たらちをの 願いをこめし 寺なれば われも忘れじ 南無薬師仏」

成長して三代将軍家光の側妾お万の方の侍女となり江戸へ下ったお玉は、秋野と名を変えて大奥で 働くようになりますが、やがて家光の寵愛を受けて徳松を安産します。

家光の没後は黒髪を落として桂昌院となり、その子、徳松は舘林に封ぜられて綱吉となるのです。 四代将軍家綱には子供がなかったため、その没後、綱吉が五代将軍となり、桂昌院は将軍の御母堂 として江戸城へ迎えられます。「玉の輿」の語源はこの話から来ているとも言われています。

何不自由のない身分となった桂昌院は、幼いころのゆかりの善峯寺のため尽力します。住職の願いは次々と実現し、それらは建築として、また仏像、宝物として今に伝わっています。

善峰寺では桂昌院の恩に報いるため に遺髪を境内に納め、桂昌院廟としておまつりしています。

娯楽時代劇に登場する桂昌院は、「犬公方」と云われた悪将軍・五代徳川綱吉や側用人の柳沢吉保、悪僧と誤解されている隆光と共に、よくないイメージで描かれるようです。 しかし、最近の調査では、それらの謂れは、事実に反して後世に作り上げられたものとの再評価が始まっています。

桂昌院はこの善峯寺をはじめ、応仁の乱で焼き払われ、再建不可能と言われた数々の大寺院の復興事業や寺院建立など、後世に多大な仏教遺産を残しました。

このことが、当時の財政を圧迫させたと言われてきましたが、今日では、今でいう景気刺激、公共投資のようなもので、仏教を中心とした宗教心を柱に庶民文化を建て直すことの必要性を示したもので、むしろ文化的積極財政と評価される見方も進んでいます。

娯楽時代劇に出てくる、桂昌院や綱吉の権力を象徴する最も有名な話として「生類憐れみの令」があります。綱吉に嫡子がないのを心配した桂昌院が、僧 隆光の「殺生を禁じて生き物を大切にすれば子が授かる」

との言葉を信じ、綱吉に訴えたことから始まった悪政とされていますが、最近の説では、本来将軍になるはずもない勉学ひとすじの堅物、綱吉が、犬猫動物はもとより人まで試し切りの対象となっていた殺伐とした江戸の世相を憂い、儒教の精神で変革しようとしたものであって、平和な社会に変換させた、との再評価もなされているのです。

皆さんが、何れ善峯寺 寺宝館文珠堂で、ご覧になられるであろう桂昌院ゆかりの品々は、善峯寺諸堂とともに、彼女の仏教に対する深く厚い信仰心があったればこそ、拝見することができるのです。

山門

まず最初に風格と山寺の風情を漂わせる山門(仁王門)が迎えてくれます。

山門楼上には伝源頼朝寄進の運慶作の本尊・ 文殊菩薩像と両脇に金剛力士像を安置していると云われます。

山門も徳川5代将軍綱吉の母・佳昌院が再建したと伝えられています。

本堂観音堂

山門を入ると石段の上に1692年(元禄5)再建の入母屋造本瓦葺の本堂(観音堂)が落着いた佇まいをみせています。

本尊に仁弘法師作の十一面千手観音菩薩、脇立に源算上人作・十一面千手観音菩薩(洛西三 十三ヵ所第一番)がお祀りしてあります。

桂昌院が徳川綱吉の「厄除け」のために寄進した厄除けの鐘。

不動明王五大尊を祀る護摩堂は、元禄5年に建立されました。

多宝塔

本堂前から、さらに石段を登ると1621年(元和7)に賢弘法師が再建したと云われる多宝塔(重要文化財、江戸時代初期 元和7年 1621年再建、桧皮葺、高さ 約12m 塔の内部は、来迎柱が2本あり来迎壁を設け、愛染明王を安置する。須弥壇には逆蓮柱・ぎゃくれんばしら・をもつ )や佳昌院が鉄眼の一切経を収めた経堂、源算上人百十七歳の像を祀る開山堂などが静かな山の雰囲気のなかに歴史を刻んで 佇んでいます。長寿のご利益を授かることができます。元禄5年に建立されました。

遊龍の松

春になると経堂の近くには佳昌院お手植えの枝垂れ桜(楓との合体木)が美しく咲き、華やかさを醸しています。

多宝塔の前には元禄年間に佳昌院の希望で移植されたと伝わる高さ2m、主幹の周囲1.8mの遊龍の松(樹齢推定年600年 天然記念物)が北へ22m、西へ24mと枝を延ばし、豪壮な趣を呈しています。龍が遊んでいるようにも見えるところから1857年(安政4)に花山前右大臣家厚公が遊龍松と名付けたと云われます。

金閣寺の陸舟の松、大原宝泉院の五葉の松(近江富士)と並んで、京都三松と言われています。

残念ながら平成六年に松クイ虫の被害で15m伐採しています。

佳昌院廟

多宝塔西には佳昌院の遺髪を納めた佳昌院廟があります。(墓は徳川家の菩提所・芝増上寺にあります)御廟の横からは、東山三十六峰や京都市街が一望できます。

約三万坪といわれている善峯寺は、境内全体が回遊式の庭園となっていて、年中、四季折々の花々が楽しめます。紅葉は境内南側の中腹から約一千本の木々があります。

幸せを招くお地蔵さん 幸福地蔵

これも三百三十年前に桂昌院が祈念されたと伝えられています。自分以外の人の幸せをお願いすることとされています。

奥にはあじさい苑があり。夏の時期には一面がアジサイに覆いつくされます。

源算上人が写経のための墨を摺ったとされる白山名水が龍の口から流れています。

釈迦堂と薬湯場

十三仏堂を過ぎ、さらに参道を上に行くと石仏釈迦如来を祀る釈迦堂があり、その横には釈迦岳でとれる百草湯が 沸く薬湯場があります。

奥の院

青蓮の滝 …… 滝の竿石は、青蓮院より下賜されたもの

桂昌殿 …… 昭和67年の建立 桂昌院が奉られています。

阿弥陀堂 …… 本尊、宝冠阿弥陀如来。徳川家代々と善峯寺の

信者の位牌が安置されています。

青蓮院の宮御廟 …… 宮内庁管理 善峯寺の住職を勤めた門跡

の御廟所です。

奥之院 薬師堂 …… 1701年(元禄14年)の建立 出世薬

師仏が安置されています。桂昌院の両親

が祈願したといわれます。

奥の院からは京の街並みが一望できます。

この寺の寺伝では、開基である源算上人は現在の鳥取県に生まれ、正暦二年(991)九歳の時、 比叡山の恵心僧都 源信(えしんそうず げんしん)のところに徒弟に入り、 十三歳で剃髪受戒しました。

師と仰がれた源信は、九歳で比叡山に上り良源(元三大師)に師事、貴族化した天台教団を嫌い、 横川(よかわ)に隠棲し、『往生要集』を著わし、末法思想が普遍化している中で、阿弥陀仏を念じることにより、来生を西方極楽浄土に往生しようとする思想を確立した人物でした。

源算上人が剃髪したのは、『往生要集』が世に出た寛和元年より十年後のことで、浄土は西方にあるとする思想から、比叡山の西の連山、つまり西山地方がそれにあたると考え、長元二年(1029)後一条天皇在世 の47歳の時、この地に法華院と号する小堂を建てるのです。

五年後の長元七年九月二日、天皇より「良峯寺」の号を賜り ます。さらに八年後には、東山の鷲尾寺の本尊であった千手観音像(安居院仁弘法師作)を当寺に移 して本尊とするようにとの後朱雀天皇の綸旨があり、千手堂を建てて像を安置しています。

その後、後三条天皇が皇太子誕生祈願の報恩のため、本堂、阿弥陀堂、薬師堂、地蔵堂、三重塔、 鐘楼、仁王門、および鎮守七社を建立したと伝えられています。

応仁の乱で焼失した伽藍を再建したのは、桂昌院でした。桂昌院は二条家に仕えた本庄宗正の娘であるとされていますが、本当は京都の八百屋(酒屋とも)仁右衛門の娘で、 その名をお玉といいました。子宝に恵まれない仁右衛門が善峯寺の観音菩薩に願掛けをしたところ、お玉が生まれたと言われており。幼いころ両親に連れられて、何回か善峯寺にお参りしたらしく、のちに献歌を残しています。

「たらちをの 願いをこめし 寺なれば われも忘れじ 南無薬師仏」

成長して三代将軍家光の側妾お万の方の侍女となり江戸へ下ったお玉は、秋野と名を変えて大奥で 働くようになりますが、やがて家光の寵愛を受けて徳松を安産します。

家光の没後は黒髪を落として桂昌院となり、その子、徳松は舘林に封ぜられて綱吉となるのです。 四代将軍家綱には子供がなかったため、その没後、綱吉が五代将軍となり、桂昌院は将軍の御母堂 として江戸城へ迎えられます。「玉の輿」の語源はこの話から来ているとも言われています。

何不自由のない身分となった桂昌院は、幼いころのゆかりの善峯寺のため尽力します。住職の願いは次々と実現し、それらは建築として、また仏像、宝物として今に伝わっています。

善峰寺では桂昌院の恩に報いるため に遺髪を境内に納め、桂昌院廟としておまつりしています。

娯楽時代劇に登場する桂昌院は、「犬公方」と云われた悪将軍・五代徳川綱吉や側用人の柳沢吉保、悪僧と誤解されている隆光と共に、よくないイメージで描かれるようです。 しかし、最近の調査では、それらの謂れは、事実に反して後世に作り上げられたものとの再評価が始まっています。

桂昌院はこの善峯寺をはじめ、応仁の乱で焼き払われ、再建不可能と言われた数々の大寺院の復興事業や寺院建立など、後世に多大な仏教遺産を残しました。

このことが、当時の財政を圧迫させたと言われてきましたが、今日では、今でいう景気刺激、公共投資のようなもので、仏教を中心とした宗教心を柱に庶民文化を建て直すことの必要性を示したもので、むしろ文化的積極財政と評価される見方も進んでいます。

娯楽時代劇に出てくる、桂昌院や綱吉の権力を象徴する最も有名な話として「生類憐れみの令」があります。綱吉に嫡子がないのを心配した桂昌院が、僧 隆光の「殺生を禁じて生き物を大切にすれば子が授かる」

との言葉を信じ、綱吉に訴えたことから始まった悪政とされていますが、最近の説では、本来将軍になるはずもない勉学ひとすじの堅物、綱吉が、犬猫動物はもとより人まで試し切りの対象となっていた殺伐とした江戸の世相を憂い、儒教の精神で変革しようとしたものであって、平和な社会に変換させた、との再評価もなされているのです。

皆さんが、何れ善峯寺 寺宝館文珠堂で、ご覧になられるであろう桂昌院ゆかりの品々は、善峯寺諸堂とともに、彼女の仏教に対する深く厚い信仰心があったればこそ、拝見することができるのです。

山門

まず最初に風格と山寺の風情を漂わせる山門(仁王門)が迎えてくれます。

山門楼上には伝源頼朝寄進の運慶作の本尊・ 文殊菩薩像と両脇に金剛力士像を安置していると云われます。

山門も徳川5代将軍綱吉の母・佳昌院が再建したと伝えられています。

本堂観音堂

山門を入ると石段の上に1692年(元禄5)再建の入母屋造本瓦葺の本堂(観音堂)が落着いた佇まいをみせています。

本尊に仁弘法師作の十一面千手観音菩薩、脇立に源算上人作・十一面千手観音菩薩(洛西三 十三ヵ所第一番)がお祀りしてあります。

桂昌院が徳川綱吉の「厄除け」のために寄進した厄除けの鐘。

不動明王五大尊を祀る護摩堂は、元禄5年に建立されました。

多宝塔

本堂前から、さらに石段を登ると1621年(元和7)に賢弘法師が再建したと云われる多宝塔(重要文化財、江戸時代初期 元和7年 1621年再建、桧皮葺、高さ 約12m 塔の内部は、来迎柱が2本あり来迎壁を設け、愛染明王を安置する。須弥壇には逆蓮柱・ぎゃくれんばしら・をもつ )や佳昌院が鉄眼の一切経を収めた経堂、源算上人百十七歳の像を祀る開山堂などが静かな山の雰囲気のなかに歴史を刻んで 佇んでいます。長寿のご利益を授かることができます。元禄5年に建立されました。

遊龍の松

春になると経堂の近くには佳昌院お手植えの枝垂れ桜(楓との合体木)が美しく咲き、華やかさを醸しています。

多宝塔の前には元禄年間に佳昌院の希望で移植されたと伝わる高さ2m、主幹の周囲1.8mの遊龍の松(樹齢推定年600年 天然記念物)が北へ22m、西へ24mと枝を延ばし、豪壮な趣を呈しています。龍が遊んでいるようにも見えるところから1857年(安政4)に花山前右大臣家厚公が遊龍松と名付けたと云われます。

金閣寺の陸舟の松、大原宝泉院の五葉の松(近江富士)と並んで、京都三松と言われています。

残念ながら平成六年に松クイ虫の被害で15m伐採しています。

佳昌院廟

多宝塔西には佳昌院の遺髪を納めた佳昌院廟があります。(墓は徳川家の菩提所・芝増上寺にあります)御廟の横からは、東山三十六峰や京都市街が一望できます。

約三万坪といわれている善峯寺は、境内全体が回遊式の庭園となっていて、年中、四季折々の花々が楽しめます。紅葉は境内南側の中腹から約一千本の木々があります。

幸せを招くお地蔵さん 幸福地蔵

これも三百三十年前に桂昌院が祈念されたと伝えられています。自分以外の人の幸せをお願いすることとされています。

奥にはあじさい苑があり。夏の時期には一面がアジサイに覆いつくされます。

源算上人が写経のための墨を摺ったとされる白山名水が龍の口から流れています。

釈迦堂と薬湯場

十三仏堂を過ぎ、さらに参道を上に行くと石仏釈迦如来を祀る釈迦堂があり、その横には釈迦岳でとれる百草湯が 沸く薬湯場があります。

奥の院

青蓮の滝 …… 滝の竿石は、青蓮院より下賜されたもの

桂昌殿 …… 昭和67年の建立 桂昌院が奉られています。

阿弥陀堂 …… 本尊、宝冠阿弥陀如来。徳川家代々と善峯寺の

信者の位牌が安置されています。

青蓮院の宮御廟 …… 宮内庁管理 善峯寺の住職を勤めた門跡

の御廟所です。

奥之院 薬師堂 …… 1701年(元禄14年)の建立 出世薬

師仏が安置されています。桂昌院の両親

が祈願したといわれます。

奥の院からは京の街並みが一望できます。

2012年07月26日

松尾大社

松尾大社御由緒 (松尾大社公式ホームページより)

磐座祭祀

当社の御祭神「大山咋神」(おおやまぐいのかみ)は、当社社殿建立の飛鳥時代の頃以前の太古の昔よりこの地方一帯に住んでいた住民が、松尾山の山霊を頂上に近い大杉谷の上部の磐座(いわくら)に祀って、生活の守護神として尊崇したのが始まりと伝えられております。 近江国の比叡山を支配する神(現日吉大社)と、ここ松尾山一帯を支配する神(現松尾大社)がいたと伝承されます。一方、中津島姫命は、市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)の別名で、福岡県の宗像大社に祀られる三女神の一神として古くから海上守護の霊徳を仰がれた神です。外来民族である秦氏が朝鮮半島との交易する関係から、航海の安全を祈って古くから当社に勧請されたと伝承されています。

秦氏が奉祭してきた海の神と、日本古来の松尾山の神が出会った神域が「松の尾」であったのです。

秦氏来住

五・六世紀の頃、秦の始皇帝の子孫と称する(近年の歴史研究では朝鮮新羅の豪族とされている)秦(はた)氏の大集団が、朝廷の招きによってこの地方に来住すると、その首長は松尾山の神を同族の総氏神として仰ぎつつ、新しい文化をもってこの地方の開拓に従事したと伝えられています。

文武天皇の大宝元年(西暦701)に秦忌寸都理(はたのいみきとり)が勅命を奉じて、山麓の現在地に神殿を営み、山上の磐座の神霊をこの社殿に移し、その女の知満留女(ちまるめ)を斎女として奉仕させました。この子孫が明治初年まで当社の幹部神職を勤めた秦氏(松尾・東・南とも称した)です。

奈良から長岡京へ、平安京への遷都には秦氏の財力が大きく、平安時代には正一位の神職を受け、賀茂の厳神、松尾の猛霊と並び称されて、皇城鎮護の社とされ、室町時代には、全国十数か所の荘園、江戸時代にも朱印地1200石、嵐山一帯の山林を有していたと言われます。

武門の崇敬

鎌倉時代に入ると、源 頼朝は社参して願文を奉納し、黄金百両、神馬十頭を献じましたが、以後も武門の崇敬は続き、将軍足利義政、豊臣秀吉も神馬を献じました。

明治時代以降

明治になると、全国神社中第四位の序列をもって官幣大社に列せられ、政府が神職の任命や社殿の管理などを行う国の管轄となり、終戦後は、国家管理の廃止により、官幣大社の称号も用いないことになったことから、同名神社との混同を避けるために昭和25年に松尾大社と改称し現在に至っております。

大堰と用水路

また秦氏は保津峡を開削し、桂川に堤防を築き、今の「渡月橋」のやや少し上流には大きな堰(せき=大堰→大井と言う起源)を作り、その下流にも所々に水を堰き止めて、そこから水路を走らせ、桂川両岸の荒野を農耕地へと開発して行ったと伝えられております。 その水路を一ノ井・二ノ井などと称し、今現在も当社境内地を通っております。

酒造神

農業が進むと次第に他の諸産業も興り、絹織物なども盛んに作られるようになったようです。 酒造については秦一族の特技とされ、桂川に堤防を築き、秦氏に「酒」のという字の付いた人が多かったことからも酒造との関わり合いが推察できます。室町時代末期以降、松尾社が「日本第一酒造神」と仰がれ給う由来はここにあります。

脇勧請

赤鳥居の上部に柱と柱を結ぶ注連縄(しめなわ)があり、榊の小枝を束ねたものが数多く垂れ下っています。これは「脇勧請」と称されるもので、榊の束数は平年は12本、閏年は13本吊り下げる慣わしとなっています。

この形は『鳥居』の原始形式を示すもので、太古の昔、参道の両側に二本の木を植えて神を迎え、柱と柱の間に縄を張り、その年の月数だけの細縄を垂れて、月々の農作物の出来具合を占ったとされています。現在では、詳しい資料なども現存せずその占いの方法や仕方などはほとんどわかりませんが、占いによって月々の農作物などの吉凶を判断していた太古の風俗をそのまま伝えているので、民俗史学上も貴重な資料とされています。

尚、扁額は明治以後の官幣社として松尾大社になる以前の額で

「松尾大神」 となっています。

楼門

左右に随神を配置したこの楼門は江戸時代初期の作と言われております。この楼門の随神の周囲に張り巡らせた金網には、たくさんの杓子がさしてあります。よろずの願い事を記して掲げておけば救われると言う信仰に依るもので、祈願杓子とも言われます。

本殿は、大宝元年に、秦忌寸都理(はたのいみきとり)が勅命を奉じて創建以来、皇室や幕府の手で改築されてきました。

現在のものは室町初期(応永4年・1397)の再建ですが、桁行三間、梁間四間の特殊な両流造りで、松尾造りと称され、重要文化財に指定されています。向拝(ごはい)の斗組(ますぐみ)・蟇股(かえるまた)・手挟(たばさみ)などの優れた彫刻意匠は、中世の特色を遺憾なく発揮して います。

松尾山は、別雷山とも称し、松尾社は、この松尾山の遥拝場であったと伝わります。現在、社務所の裏の渓流を御手洗川と称し、涸れることのない霊亀の滝がかかり、傍には延命長寿、よみがえりの水として知られる「亀の井」と呼ばれる霊泉があります。酒造家はこの水を酒の元水として造り水に混和するのだとか。

この渓谷の北に続く大杉谷の頂上には、巨岩の露頭する「磐座」と呼ばれる屏風状の自然岩盤があり、社殿祭祀以前に古代神の祀られていた処です。この谷には霊亀の伝説があります。 奈良の平城京に都が遷されて数年、元正天皇の頃(西暦七一四年=和銅七年八月)、この谷から八寸ほどの白い亀が現れました。「首に三台(三つの星)を戴き、背には七星、前足に離の卦を顕わし、後足に一支あり、尾に緑毛・金色毛が混ざる」(続日本紀)といったもの。 この当時の人々は、珍しい白色の動物たちを尊んだようです。この亀を朝廷に奉納した所、元正帝は「嘉瑞なり」と、ことのほか喜悦に及び、『和銅』から『霊亀』へと元号を改めた(翌七一五年)ほどです。後に亀は再び、降臨の地とされる、この大杉谷に放たれたました。

称徳天皇が道鏡禅師や吉備真備らと政界に君臨した時代にも、武蔵国久良郡から白い雉、参河国から白い烏、日向国から鬣と尾の白い青馬、美作国から白い鼠、伊勢国からは白い鳩と献上があいつぎました。大瑞、祥瑞などと言われ、その見返りとして、破格の官位や姓、賜物が与えられたり、租税の免除などもなされていたようです。

松尾山は、別雷山とも称し、松尾社は、この松尾山の遥拝場であったと伝わります。現在、社務所の裏の渓流を御手洗川と称し、涸れることのない霊亀の滝がかかり、傍には延命長寿、よみがえりの水として知られる「亀の井」と呼ばれる霊泉があります。酒造家はこの水を酒の元水として造り水に混和するのだとか。

松風苑の三庭

神社後方の松尾山々中頂上近くにある磐座で祭祀が営まれており、この古代祭祀の場である磐座を模して造られた「上古の庭」、四方どちらからみても八方美の姿「曲水の庭」、全体が羽を広げた鶴を形どっており、池泉の周囲を巡り池に浮かぶ島々を 表現した「蓬莱の庭」の三つの庭があります。いずれも昭和の造園家・重森三玲の力作です。

上古の庭の奥には、山の斜面に「紫陽花苑」が広がっています。

境外摂社・月読神社

かつては、例祭が勅祭と定められ(『続日本紀』)、延喜6年には最高位となる正一位の神階を受けている(『扶桑略記』)。延喜式神名帳では「葛野坐月読神社」と記載され、名神大社に列している。天慶4年(942年)には神宮号の宣下を受けた。歴史も古く、高い格式を持つ独立の神社であった。

御祭神は月読尊。 境内には聖徳太子社・御船社・月延石があります。 月延石は安産石とも称し、神功皇后が腹を撫でて安産せられた石を、月読尊の神託により、舒明天皇が使いを筑紫に遣わして求め、この社に奉納したという伝説(雍州府志)があり、「妊婦がこの石をまたぐと安産になる」との言い伝えから、古来安産の霊験を慕ってお参りされる人が多い神社です。

2012年03月21日

お釈迦様の生き写しの仏像がある寺 清凉寺

清凉寺境内でも梅が満開でした。

清凉寺は、嵯峨にある浄土宗の寺院で、山号を五台山と称します。嵯峨釈迦堂といった方が、みなさんご存知かもしれませんね。中世以来「融通念仏の道場」としても知られています。宗派は初め南都六宗のひとつの華厳宗、後に浄土宗となりました。本尊は釈迦如来、開基(創立者)は奝然(ちょうねん)、開山(初代住職)はその弟子の盛算(じょうさん)です。

この地にはもともと、嵯峨天皇の皇子・左大臣源融(みなもとのとおる)の別荘・栖霞観(せいかかん)がありました。源氏物語に光源氏が造営した「嵯峨のお堂」は、大覚寺の南に所在したとあり、栖霞観の場所と一致します。源融が紫式部『源氏物語』の主人公光源氏の実在モデルの一人といわれる所以です。

浄土宗は通常は阿弥陀如来を本尊とするのですが、釈迦如来がご本尊なのにはいわれがあります。

北インドの釈迦族の王として生まれたゴータマシッタルダは37歳で悟りを開き、お釈迦樣となったと言われます。その時古代インドの王様が栴檀(せんだん)の木で一体の生き写しの釈迦像を造らせました。その後、三世紀から四世紀に掛けて、インド仏教が衰退し、釈迦像は追われるようにシルクロードを通って中国長安に運ばれ、中国大陸を転々としました。

北宋の時代、日本から中国に渡り、五台山(一名、清凉山)を巡礼した東大寺出身の僧・奝然(ちょうねん)がこの仏像に出会います。生き写しの仏像に魅入られた奝然は、この釈迦像を仏師に模刻させました。これが「三国伝来の釈迦像」です。

奝然は、日本に帰国後、京都の愛宕山を中国の五台山に見立て、愛宕山麓にこの釈迦像を安置する寺を建立しようとしました。これは、「都の西北方にそびえる愛宕山麓の地に南都仏教の拠点となる清凉寺を建立することで、相対する都の東北方に位置する比叡山延暦寺と対抗しようとした」と言われています。しかし、その願いを達しないまま奝然は没します。遺志を継いだ弟子の盛算(じょうさん)が棲霞寺の境内に建立したのが、現在の五台山清凉寺なのです。

一方、中国にあった本物の仏像の方は、その後行方がわからなくなってしまい、インドで造られたお釈迦様の像を直接模刻した像はこの清凉寺の像だけとなりました。

通常の釈迦像との違いは、髪がらほつでなく、長い髪の毛を編んでぐるぐる巻いてあり、日本の袈裟と違って全身を衣で被っています。どちらかというとガンダーラの石仏に近いお姿ですね。

さて、昭和の時代になって、この像の胎内からは、造像にまつわる文書、奝然の遺品、仏教版画などの「納入品」が発見されました。これらも像とともに国宝に指定されています。中でも「五臓六腑」(絹製の内臓の模型)は、世界最古の人体模型として、医学史の資料としても注目されています。

境内には何故か豊臣秀頼の首塚があります。住職さんにお伺いすると、昭和55年に大阪城三の丸跡から豊臣秀頼の首と見られる頭蓋骨が発見され、秀頼ゆかりの嵯峨清涼寺では、首塚を造って納め、368年ぶりに安らかな眠りにつかせることになったといいます。この頭蓋骨は、20~25歳の若武者で、首に介錯の跡があり、左耳が不自由だったこと、発掘当時、頭蓋骨の周囲にシジミやタニシの生貝が敷かれ、人為的に埋葬されていること、出土品などから、大阪夏の陣と時期が合致し、豊臣秀頼の首と断定されたといいます。

さて、この地は、平安時代に閻魔大王に仕えたとされる小野篁が六道珍皇寺の井戸から地獄に入り、出てきた場所とされる福生寺の跡地でもあり、生の六道と言われます。境内には福生寺跡の石碑があります。

清凉寺は、嵯峨にある浄土宗の寺院で、山号を五台山と称します。嵯峨釈迦堂といった方が、みなさんご存知かもしれませんね。中世以来「融通念仏の道場」としても知られています。宗派は初め南都六宗のひとつの華厳宗、後に浄土宗となりました。本尊は釈迦如来、開基(創立者)は奝然(ちょうねん)、開山(初代住職)はその弟子の盛算(じょうさん)です。

この地にはもともと、嵯峨天皇の皇子・左大臣源融(みなもとのとおる)の別荘・栖霞観(せいかかん)がありました。源氏物語に光源氏が造営した「嵯峨のお堂」は、大覚寺の南に所在したとあり、栖霞観の場所と一致します。源融が紫式部『源氏物語』の主人公光源氏の実在モデルの一人といわれる所以です。

浄土宗は通常は阿弥陀如来を本尊とするのですが、釈迦如来がご本尊なのにはいわれがあります。

北インドの釈迦族の王として生まれたゴータマシッタルダは37歳で悟りを開き、お釈迦樣となったと言われます。その時古代インドの王様が栴檀(せんだん)の木で一体の生き写しの釈迦像を造らせました。その後、三世紀から四世紀に掛けて、インド仏教が衰退し、釈迦像は追われるようにシルクロードを通って中国長安に運ばれ、中国大陸を転々としました。

北宋の時代、日本から中国に渡り、五台山(一名、清凉山)を巡礼した東大寺出身の僧・奝然(ちょうねん)がこの仏像に出会います。生き写しの仏像に魅入られた奝然は、この釈迦像を仏師に模刻させました。これが「三国伝来の釈迦像」です。

奝然は、日本に帰国後、京都の愛宕山を中国の五台山に見立て、愛宕山麓にこの釈迦像を安置する寺を建立しようとしました。これは、「都の西北方にそびえる愛宕山麓の地に南都仏教の拠点となる清凉寺を建立することで、相対する都の東北方に位置する比叡山延暦寺と対抗しようとした」と言われています。しかし、その願いを達しないまま奝然は没します。遺志を継いだ弟子の盛算(じょうさん)が棲霞寺の境内に建立したのが、現在の五台山清凉寺なのです。

一方、中国にあった本物の仏像の方は、その後行方がわからなくなってしまい、インドで造られたお釈迦様の像を直接模刻した像はこの清凉寺の像だけとなりました。

通常の釈迦像との違いは、髪がらほつでなく、長い髪の毛を編んでぐるぐる巻いてあり、日本の袈裟と違って全身を衣で被っています。どちらかというとガンダーラの石仏に近いお姿ですね。

さて、昭和の時代になって、この像の胎内からは、造像にまつわる文書、奝然の遺品、仏教版画などの「納入品」が発見されました。これらも像とともに国宝に指定されています。中でも「五臓六腑」(絹製の内臓の模型)は、世界最古の人体模型として、医学史の資料としても注目されています。

境内には何故か豊臣秀頼の首塚があります。住職さんにお伺いすると、昭和55年に大阪城三の丸跡から豊臣秀頼の首と見られる頭蓋骨が発見され、秀頼ゆかりの嵯峨清涼寺では、首塚を造って納め、368年ぶりに安らかな眠りにつかせることになったといいます。この頭蓋骨は、20~25歳の若武者で、首に介錯の跡があり、左耳が不自由だったこと、発掘当時、頭蓋骨の周囲にシジミやタニシの生貝が敷かれ、人為的に埋葬されていること、出土品などから、大阪夏の陣と時期が合致し、豊臣秀頼の首と断定されたといいます。

さて、この地は、平安時代に閻魔大王に仕えたとされる小野篁が六道珍皇寺の井戸から地獄に入り、出てきた場所とされる福生寺の跡地でもあり、生の六道と言われます。境内には福生寺跡の石碑があります。

2012年03月20日

観光ドライバーのための京都観光案内マニュアル 仁和寺

仁和寺の歴史は仁和2年(886年)光孝天皇によって「西山御願寺」と称する一寺の建立を発願したことに始まる。しかし翌年、光孝天皇は志半ばにして崩御、宇多天皇が先帝の遺志を継ぎ、仁和4年(888年)に完成。寺号も元号から仁和寺となった。

宇多天皇が譲位後に出家し、仁和寺第一世 宇多法皇となってから、寺内に「室」即ち僧坊を建て住いとする事で「御室御所」と呼ばれ、寺の付近までもが御室と地名にされた。

その後、皇室出身者が仁和寺の代々門跡(住職)を務め、平安〜鎌倉期には門跡寺院として最高の格式を保った。応仁元年(1467年)に始まった応仁の乱で、仁和寺は一山のほとんどを兵火で焼失するという悲運に見舞われた。本尊の阿弥陀三尊をはじめ什物、聖教などは仁和寺の院家であった真光院に移され、法燈とともに伝えられてきた。

二王門 重要文化財

仁和寺の正面に建つ巨大な門。高さは18.7mで重層、入母屋造、本瓦葺。門正面の左右に阿吽の二王像(金剛力士像)、後面には唐獅子像を安置する。同時期に建立された知恩院三門、南禅寺三門が禅宗様の三門であったのに対し、平安時代の伝統を引く和様で統一されている。

阿吽(あうん)とは「あ」から始まって「ん」で終わる。宇宙の始まりと終わり、生と死を表すとされる。

暴れん坊将軍 III のエンディングに使われたり、必殺仕事人V激闘編で生臭大僧正が住持する寺として使われた。また、沢村一樹さん扮する浅見光彦シリーズのロケでも良く使われたりする。

寺名に元号を配すのは、寺院の中でも最高の格式とされる。仁和寺以外には京都でも延暦寺、建仁寺しか例がない。

また門跡寺院とは、代々皇室(親王など)か摂関家の者が法主を務める習わしとなっている格式の高い寺院である。

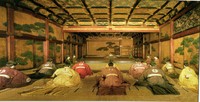

白書院

宸殿南庭の西側に建立。襖絵などは、昭和の画家・福永晴帆(1883〜1861)画伯による松の絵が部屋全体に描かれている。

南庭

宸殿の南側にあることから南庭と呼ばれている。庭内には左近の桜、右近の橘が植えられ、その前方に白砂と松や杉を配した、簡素の中にも趣のある庭が広がる。

勅使門

大正期に竣工。檜皮葺屋根の四脚唐門で前後を唐破風、左右の屋根を入母屋造としている。鳳凰の尾羽根や牡丹唐草、宝相華唐草文様や幾何学紋様など。

勅使は天皇の代理としての資格を以って宣旨を伝達する 。勅使を受け入れる施設や宿場、寺社には勅使専用の部屋や門が造られ、現在でも勅使の間、勅使門として残されているところがある。

左近の桜、右近の橘

平安京以降、天皇が政務を取る紫宸殿の前には、当初、左近の梅、右近の橘が植えられていた。奈良時代から平安初期にかけては大陸文化の影響もあって、花といえば梅が主流だったから。橘は中国古来より不老長寿の実といわれる。大覚寺などは今でも左近の梅である。

何故、植えられているのかと言えば、私財を投げ打って平安京を築いた秦河勝の邸宅が大内裏とされ、そこに植えられていたとの説、秦氏と賀茂別氏の名残だとの説などもある。

桜に変わったのは、左近の梅が枯れたとき、仁明天皇が桜好きだった嵯峨上皇を偲んで桜へ植替えたという説や藤原氏初の太政大臣である藤原良房が、承和の変で思惑どうり道康親王(文徳天皇)を皇太子としたとき、氏の威力を内外へ知らしめるために桜へ変えさせたという説などがある。

旧皇居の建物が下賜された宸殿や神宮などの本殿の前には左近の桜、右近の橘が植えられていることが多い。

宸殿

儀式や式典に使用される御殿の中心建物で、寛永年間に御所から下賜された常御殿がその役割を果たしていたが、明治期に焼失。現在は大正期に竣工されたもの。御所の紫宸殿と同様に檜皮葺、入母屋造。

内部は三室からなり、襖絵や壁などの絵は全て原在中(1849〜1916)の手によるもので、四季の風物をはじめ、牡丹・雁などが見事に描かれている。

掛け軸の人物は、宇多法皇である。ちなみに天皇が譲位して引退すると上皇となり院と呼ばれる。上皇が出家すると法皇となる。ちなみに、暴れん坊将軍などで北側の縁先を江戸城御廊下として使う例が多い 。

宸殿から写す北庭、飛濤亭(ひとうてい)、五重の塔

この景観が仁和寺で一番人気のビュースポットだ。宸殿の北側にあることから北庭と呼ばれ、南庭とは対照的な池泉式の雅な庭園。斜面を利用した滝組に池泉を配し、築山に飛濤亭、その奥には中門や五重塔を望む事が出来る。庭の制作年は不明だが、元禄3年(1690年)には加来道意ら、明治〜大正期には七代目小川治兵衛によって整備され現在に至る。

霊明殿

宸殿の北東にみえる霊明殿は、仁和寺の院家の本尊・薬師如来坐像を安置する為に明治44年に建立。正面に須弥壇を置き、小組の格天井をはじめ、蟇股の組物などの細部に至るまで見事な建築。正面上に掲げられた扁額は近衛文麿の筆である。

錦の御旗

御室仁和寺は明治維新においても大きな役目を果たす。仁和寺の第三十世門跡、最後の法親王である純仁法親王は、慶応三(1867)年の王政復古とともに還俗し、仁和寺宮嘉彰親王となり軍事総裁に就いた。

翌年の伏見鳥羽の戦いが起こるや征討大将軍になり、仁和寺の霊明殿須弥壇前の水引をもって錦の御旗を作り出陣した。この錦旗の威力は大変なもので、この旗を押し立てた薩長軍は官軍となり、会津・桑名藩を中心とする幕府軍を一方的に破った。

桧皮拭

宸殿から霊明殿に向かう渡り廊下で、まじかに桧皮葺(ひわだぶき)の様子が伺える。桧皮葺とは、ヒノキの樹皮を用いて施工する日本古来から伝わる伝統的手法で、世界に類を見ない日本独自の屋根工法 である。

御殿出口付近のお土産コーナーでは、井上真央さん主演の映画にもなった青木琴美さんの人気漫画「僕の初恋を君に捧ぐ」。この仁和寺で、修学旅行に来た逞と繭が買ったクローバーの幸福お守りが実際に売ってある。

原作漫画家の青木琴美さんの色紙展示も見逃せない。

中門(Cyumon) 重要文化財

二王門と金堂の中間に位置し、五重塔や観音堂といった伽藍中心部に向かう入口ともいえる門。切妻造・本瓦葺・柱間三間の八脚門で、側面の妻部には二重虹梁蟇股が飾られています。また、向かって左側に西方天、右側に東方天を安置します。

晩春になると「わたしゃお多福 御室の桜(花)鼻も低いが 人も好く」と詠まれて親しまれてきた遅咲きの御室桜が境内の桜苑を埋め尽くします。

中門前の参道も有名なロケ地だ。暴れん坊将軍で、豪気な商人がお参りの際襲われたり、勅使門の前あたりから徳田新之助が駆けつける。必殺仕事人などでもよく見かけた。映画千年の恋 ひかる源氏物語では、中宮・定子が宮中へ参内する行列が描かれ、見送る彰子と紫式部は勅使門の前に控えている。 といった具合だ。

五重塔 重要文化財

寛永21年(1644年)建立。塔身32.7m、総高36.18m。東寺の五重塔と同様に、上層から下層にかけて各層の屋根の大きさにあまり差がないので、下に立つと塔が自分に迫ってくるようで圧倒される。初重西側には、大日如来を示す梵字の額が懸けられる。

塔内部には大日如来、その周りに無量寿如来など四方仏が安置される。中央に心柱、心柱を囲むように四本の天柱が塔を支え、その柱や壁面には真言八祖や仏をはじめ、菊花文様などが細部にまで描かれている。

九所明神 重要文化財

仁和寺の伽藍を守る社。社殿は本殿・左殿・右殿の三棟あり、八幡三神を本殿に、東側の左殿には賀茂上下・日吉・武答・稲荷を、西側の右殿には松尾・平野・小日吉・木野嶋の計九座の明神を祀る。

実はここがロケの一番多い場所。「暴れん坊将軍」「鬼平犯科帳」「大奥」と悪者から逃げてきた娘が社の前で一息ついていると、塀の向こうからならず者が笑いながら現れる。あるときは人目を避けて怪しげな取引が行われる。お庭番や忍者がツナギをとっているのもよく見かける。ほどよく褐色した玉垣、ちょうどいい感じの織部灯籠、まるで時代劇のためにセットしてくれたかのような場所なのである。 メイド刑事では、若槻葵役の福田紗紀ちゃんが走り抜けたシーンもあった。

金堂(Kondo) 国宝

仁和寺の本尊である阿弥陀三尊を安置する御堂。慶長年間に徳川家光によって造営された御所・内裏紫宸殿を寛永年間(1624〜43)に移築したものである。

現存する最古の紫宸殿であり、当時の宮殿建築を伝える建築物として、国宝に指定されている。堂内は四天王像や梵天像も安置され、壁面には浄土図や観音図などが極彩色で描かれている。

ところで、真言宗の本尊では通常、大日如来がまつられるが、ここは本尊が阿弥陀如来となっているのが珍しい。宇多法皇が入寺当初、相当な浄土信仰が広まっていたと考えられている。

御影堂 重要文化財

鐘楼の西に位置し弘法大師像、宇多法皇像、仁和寺第2世性信親王像を安置している。御影堂は、慶長年間造営の内裏 清涼殿の一部を賜り、寛永年間に再建されたもので、蔀戸の金具なども清涼殿のものを利用している。

約10m四方の小堂ですが、檜皮葺を用いた外観は、弘法大師が住まう落ち着いた仏堂といえる。

2011年09月02日

観光ドライバーのための京都案内マニュアル(高台寺)

高台寺は、東山霊山(りょうぜん)の山麓、八坂法観寺の東北にある。 臨済宗建仁寺派。山号は鷲峰山。正しくは高台寿聖禅寺、本尊は釈迦如来である。北政所所持と伝えられる蒔絵調度類を多数蔵することから「蒔絵の寺」の通称がある。

高台寺は豊臣秀吉の正妻である北の政所・ねね(ねい、おねとも言われる)が豊臣秀吉の供養のため、またねね自身の隠棲の場所として、秀吉の眠る阿弥陀が峰(豊国神社)の近くに創建された。寺名は、北政所が後陽成天皇に贈られた院号・高台院湖月尼に因む。 当初、開山は、弓箴善疆(きゅうしんぜんきょう)とし、曹洞宗の寺だったが、高台院(ねね)が没する年に、建仁寺の三江紹益和尚を開山としてむかえ、寺を託したといわれる。宗派争いの末に、臨済宗建仁寺派に改宗した。

ちなみに北の政所とは、関白の正妻に対する称号だが、このねねの存在によって広く知られるところとなった。当時の政治的事情から徳川家康の多大な援助により、伏見城から移築した施設があまた存在した。

1830年、京都大地震により庫裏が倒壊。1863年、公武合体派の福井藩主・松平慶永(春嶽)の宿所となり、倒幕派浪士により放火され、化粧御殿、大方丈、小方丈などが焼失した。近代、神仏分離令後の廃仏毀釈により、さらに寺は荒廃してしまった。 その後再建され今日に至る。

近世末期から近代に至る数度の火災で仏殿、方丈などを焼失。創建時の建造物で現存しているのは、三江紹益を祀る開山堂、秀吉と北政所を祀る霊屋(おたまや)、茶室の傘亭と時雨亭などである。重要文化財の霊屋・表門・観月台・傘亭・時雨亭 は伏見城の遺構である。

駐車場は霊山観音の前が高台寺と共通。一時間500円。ちなみに清水寺参拝でも駐車できる。

山門(さんもん、表門)は、桃山時代に建立された、切妻造り・本瓦葺きの三間薬医門である。国の重要文化財に指定されている。

方丈(仏事の建物)

庫裏の右手に建つ。大正元年(1912年)の再建。創建当初の方丈は文禄の役後に伏見城の建物を移築したものであった。

方丈の南正面に位置する勅使門 もまた、大正元年(1912年)に方丈とともに再建された。

方丈庭園は江戸初期、小堀遠州作である。春には見事な枝垂れ桜が庭園の枯山水を覆う。

遺芳庵と鬼瓦席

共に灰屋紹益と吉野太夫との好みの茶席であり、高台寺を代表する茶席として知られている。

庭園は、開山堂の臥龍池、西の偃月池を中心として展開されており、小堀遠州の作によるもので、国の史跡・名勝に指定されている。偃月池には、秀吉遺愛の観月台を配し、北に亀島、南の岬に鶴島を造り、その石組みの見事さは桃山時代を代表する庭園として知られている。

観月台

豊臣秀吉の隠居のために建てられた伏見城から、移築されてきたもののひとつ。檜皮葺きの四本柱の建物であり、三方に唐破風(からはふ)をつけた屋根の下から月を見あげるためとも、池に映る月を見るための建物とも言われる。

北政所が御霊屋に向かう途中で、亡き秀吉を偲んで月を見上げたと言われる処である。

ちなみに唐破風とは中央部を凸形に、両端部を凹形の曲線状にした破風。玄関や門、神社の向拝などに用いられる。

開山堂

創建当初からある施設の一つである。入母屋造本瓦葺きの禅宗様の仏堂で、慶長10年(1605年)の建築。元来、北政所の持仏堂だったもので、その後、中興開山の建仁寺の三江紹益禅師の木像を祀る堂となっている。

堂内は中央奥に三江紹益禅師像、下はその墓所となっている。向かって右に北政所の兄の木下家定とその妻・雲照院の像、左に高台寺の普請に尽力した堀直政の木像を安置している。

徳川家康は、北政所を手厚く扱い、配下の武士たちを高台寺の普請担当に任命した。中でも普請掛・堀直政の働きは大きかったといわれる。

秀吉の御座船の天井

小組格天井といい、格子の中をさらに格子で組んだもの。船の天井一つにも贅を尽くした秀吉の性の一端がうかがえる。

ねねの御所車天井

飾り気のない秋の草花で色取られている。ねねの人柄かとも。

臥龍(がりょう)廊

婉曲した屋根が伏せた竜の曲線を思わせるところからきている。臥龍廊を昇りきるとお霊屋へと続く。

毎日、秀吉の菩提を弔うため、お霊屋に向かう天下人の妻、ねねが雨に濡れないようにとの配慮だとか。

御霊屋 宝形造檜皮葺きの堂 。創建当初からある貴重な施設。

桃山建築の傑作といわれ、その軒下は木組みと金色に輝く金具が添えられている。

須弥壇中央の厨子に本尊。本尊は秀吉の念じ物であったとされる大随求菩薩である。万能ですべての願いを叶えるとされている。いかにも秀吉らしい。周りを一センチほどの地蔵が千体奉られている。

うるしに金粉の蒔絵で飾られる高台寺蒔絵は、桃山美術の頂点とも言われる鮮やかな色彩を放つ。勾欄、柱、床板等は琴、琵琶、鼓などの楽器づくし、階段には花筏(はないかだ)が描かれる。当時は蒔絵=日本と言われたほど知られた芸術品であったと言われる。

右に秀吉の坐像。左に片膝立のねねの木像が安置されている。

秀吉像の厨子扉には、太閤桐と露をやどしたすすきが描かれる。裏は菊、楓。秀吉の辞世の句「つゆと落ち、つゆと消えにし我が身かな、難波のことも夢のまた夢」を意識しているのか。

ねねの方の厨子扉は表裏共に松、篠竹に桐紋を配している 。

須弥壇の二メートル下がねね本人の墓所となっている。

御霊屋からさらに進むと、伏見城から移築された傘亭がある。わびの風情をかもし出す建築。

水辺に建てられていた茶室で、小船がそのまま入れるように工夫されている。竹で放射状に天井が築かれる。

傘亭と渡り廊下でつながれて時雨(しぐれ)亭がある。傘にかかるしぐれ (秋の末から冬の初めにかけて、ぱらぱらと通り雨のように降る雨) を表している。

二階が茶室となっており、昔は開け放たれた窓から南西に、淀川もうかがえ、遠く「ちぬの海」(大阪湾)までをも見渡せたという。

大坂夏の陣の折、この空から、ねねは燃え上がる大坂城炎上を見つめていたといわれる。

傘亭、時雨亭ともに、秀吉が隠居のために建てたとされる伏見城の遺構である。

圓徳院

豊臣秀吉の没後、その妻北政所ねねは「高台院」の号を勅賜されたのを機縁に高台寺建立を発願し、慶長10(1605)年、秀吉との思い出深い伏見城の化粧御殿とその前庭を山内に移築して移り住んだ。それ以来、大名、禅僧、茶人、歌人、画家、陶芸家等多くの文化人が、北政所を慕って訪れたと伝えられている。ねねは77歳で没するまで19年間この地で余生を送った。

そのねねを支えていたのが、兄の木下家定とその次男の利房である。圓徳院は利房の手により、高台寺の三江和尚を開基に、木下家の菩提寺として開かれ、高台寺の塔頭とされた。

方丈には、長谷川等伯の山水図がある。唐紙の紋様である太閤桐をふりしきる雪に見立てて描かれた。桐紋などを散らした唐紙に絵は描かないのが通例だが、この襖絵はすべて桐紋襖の上に描かれた非常に珍しいもの。大徳寺の塔頭・三玄院の住職春屋宗園に襖絵制作を常々懇願しながら許されなかった等伯が、ある日、住職が2か月の旅に出かけて留守であることを知り、客殿に駆け上がり、腕を振るって水墨を乱点し、一気に描きあげてしまったものだと伝えられている。

北庭は、伏見城北政所化粧御殿の前庭を移したという豪胆な庭。御殿は失われたが庭だけが残った。

長屋門

敵から攻められた場合すみやかに侍たちが守りにつくため、門に侍長屋がつながっているという、寺には存在しない形式である。

唐門

門の形状として製作に非常に技術を必要とし、その分貴人を迎えるにふさわしい形式とされている。上半が凸、下半が凹の反転する曲線になる破風(はふ)を唐破風といい、この唐破風のつけられた門を総称して唐門と呼ぶ。入ってすぐ右に秀吉好みの手水鉢がある。秀吉が西尾家に世話になった礼とし贈ったもの。後に西尾家から圓徳院に寄贈された。

桧垣の手水鉢

宝塔の笠を利用し、笠石を横にして、その面を凹字形に切り取り手水鉢としたものである。笠石は室町時代の作と考えられている。

三面大黒天は、大黒天、毘沙門天、弁財天の三つの顔を持った大変めずらしい仏である。

(中略)

この三面大黒天にも秀吉の合理性が表れているところがあります。三面なので一回拝めば三つの効き目があるのですから、実に合理的で秀吉らしい信仰です。大名になる前、秀吉はずーっと三面大黒天を信仰していました。

秀吉は、三面大黒天を信仰したから出世したのでしょうか。いいえそれは違います。三つの顔を一回で拝む、という合理性を持っていたから出世できたのです。仏教は合理的です。

(後藤典生『こころ惑うときに』より)

高台寺は豊臣秀吉の正妻である北の政所・ねね(ねい、おねとも言われる)が豊臣秀吉の供養のため、またねね自身の隠棲の場所として、秀吉の眠る阿弥陀が峰(豊国神社)の近くに創建された。寺名は、北政所が後陽成天皇に贈られた院号・高台院湖月尼に因む。 当初、開山は、弓箴善疆(きゅうしんぜんきょう)とし、曹洞宗の寺だったが、高台院(ねね)が没する年に、建仁寺の三江紹益和尚を開山としてむかえ、寺を託したといわれる。宗派争いの末に、臨済宗建仁寺派に改宗した。

ちなみに北の政所とは、関白の正妻に対する称号だが、このねねの存在によって広く知られるところとなった。当時の政治的事情から徳川家康の多大な援助により、伏見城から移築した施設があまた存在した。

1830年、京都大地震により庫裏が倒壊。1863年、公武合体派の福井藩主・松平慶永(春嶽)の宿所となり、倒幕派浪士により放火され、化粧御殿、大方丈、小方丈などが焼失した。近代、神仏分離令後の廃仏毀釈により、さらに寺は荒廃してしまった。 その後再建され今日に至る。

近世末期から近代に至る数度の火災で仏殿、方丈などを焼失。創建時の建造物で現存しているのは、三江紹益を祀る開山堂、秀吉と北政所を祀る霊屋(おたまや)、茶室の傘亭と時雨亭などである。重要文化財の霊屋・表門・観月台・傘亭・時雨亭 は伏見城の遺構である。

駐車場は霊山観音の前が高台寺と共通。一時間500円。ちなみに清水寺参拝でも駐車できる。

山門(さんもん、表門)は、桃山時代に建立された、切妻造り・本瓦葺きの三間薬医門である。国の重要文化財に指定されている。

方丈(仏事の建物)

庫裏の右手に建つ。大正元年(1912年)の再建。創建当初の方丈は文禄の役後に伏見城の建物を移築したものであった。

方丈の南正面に位置する勅使門 もまた、大正元年(1912年)に方丈とともに再建された。

方丈庭園は江戸初期、小堀遠州作である。春には見事な枝垂れ桜が庭園の枯山水を覆う。

遺芳庵と鬼瓦席

共に灰屋紹益と吉野太夫との好みの茶席であり、高台寺を代表する茶席として知られている。

庭園は、開山堂の臥龍池、西の偃月池を中心として展開されており、小堀遠州の作によるもので、国の史跡・名勝に指定されている。偃月池には、秀吉遺愛の観月台を配し、北に亀島、南の岬に鶴島を造り、その石組みの見事さは桃山時代を代表する庭園として知られている。

観月台

豊臣秀吉の隠居のために建てられた伏見城から、移築されてきたもののひとつ。檜皮葺きの四本柱の建物であり、三方に唐破風(からはふ)をつけた屋根の下から月を見あげるためとも、池に映る月を見るための建物とも言われる。

北政所が御霊屋に向かう途中で、亡き秀吉を偲んで月を見上げたと言われる処である。

ちなみに唐破風とは中央部を凸形に、両端部を凹形の曲線状にした破風。玄関や門、神社の向拝などに用いられる。

開山堂

創建当初からある施設の一つである。入母屋造本瓦葺きの禅宗様の仏堂で、慶長10年(1605年)の建築。元来、北政所の持仏堂だったもので、その後、中興開山の建仁寺の三江紹益禅師の木像を祀る堂となっている。

堂内は中央奥に三江紹益禅師像、下はその墓所となっている。向かって右に北政所の兄の木下家定とその妻・雲照院の像、左に高台寺の普請に尽力した堀直政の木像を安置している。

徳川家康は、北政所を手厚く扱い、配下の武士たちを高台寺の普請担当に任命した。中でも普請掛・堀直政の働きは大きかったといわれる。

秀吉の御座船の天井

小組格天井といい、格子の中をさらに格子で組んだもの。船の天井一つにも贅を尽くした秀吉の性の一端がうかがえる。

ねねの御所車天井

飾り気のない秋の草花で色取られている。ねねの人柄かとも。

臥龍(がりょう)廊

婉曲した屋根が伏せた竜の曲線を思わせるところからきている。臥龍廊を昇りきるとお霊屋へと続く。

毎日、秀吉の菩提を弔うため、お霊屋に向かう天下人の妻、ねねが雨に濡れないようにとの配慮だとか。

御霊屋 宝形造檜皮葺きの堂 。創建当初からある貴重な施設。

桃山建築の傑作といわれ、その軒下は木組みと金色に輝く金具が添えられている。

須弥壇中央の厨子に本尊。本尊は秀吉の念じ物であったとされる大随求菩薩である。万能ですべての願いを叶えるとされている。いかにも秀吉らしい。周りを一センチほどの地蔵が千体奉られている。

うるしに金粉の蒔絵で飾られる高台寺蒔絵は、桃山美術の頂点とも言われる鮮やかな色彩を放つ。勾欄、柱、床板等は琴、琵琶、鼓などの楽器づくし、階段には花筏(はないかだ)が描かれる。当時は蒔絵=日本と言われたほど知られた芸術品であったと言われる。

右に秀吉の坐像。左に片膝立のねねの木像が安置されている。

秀吉像の厨子扉には、太閤桐と露をやどしたすすきが描かれる。裏は菊、楓。秀吉の辞世の句「つゆと落ち、つゆと消えにし我が身かな、難波のことも夢のまた夢」を意識しているのか。

ねねの方の厨子扉は表裏共に松、篠竹に桐紋を配している 。

須弥壇の二メートル下がねね本人の墓所となっている。

御霊屋からさらに進むと、伏見城から移築された傘亭がある。わびの風情をかもし出す建築。

水辺に建てられていた茶室で、小船がそのまま入れるように工夫されている。竹で放射状に天井が築かれる。

傘亭と渡り廊下でつながれて時雨(しぐれ)亭がある。傘にかかるしぐれ (秋の末から冬の初めにかけて、ぱらぱらと通り雨のように降る雨) を表している。

二階が茶室となっており、昔は開け放たれた窓から南西に、淀川もうかがえ、遠く「ちぬの海」(大阪湾)までをも見渡せたという。

大坂夏の陣の折、この空から、ねねは燃え上がる大坂城炎上を見つめていたといわれる。

傘亭、時雨亭ともに、秀吉が隠居のために建てたとされる伏見城の遺構である。

圓徳院

豊臣秀吉の没後、その妻北政所ねねは「高台院」の号を勅賜されたのを機縁に高台寺建立を発願し、慶長10(1605)年、秀吉との思い出深い伏見城の化粧御殿とその前庭を山内に移築して移り住んだ。それ以来、大名、禅僧、茶人、歌人、画家、陶芸家等多くの文化人が、北政所を慕って訪れたと伝えられている。ねねは77歳で没するまで19年間この地で余生を送った。

そのねねを支えていたのが、兄の木下家定とその次男の利房である。圓徳院は利房の手により、高台寺の三江和尚を開基に、木下家の菩提寺として開かれ、高台寺の塔頭とされた。

方丈には、長谷川等伯の山水図がある。唐紙の紋様である太閤桐をふりしきる雪に見立てて描かれた。桐紋などを散らした唐紙に絵は描かないのが通例だが、この襖絵はすべて桐紋襖の上に描かれた非常に珍しいもの。大徳寺の塔頭・三玄院の住職春屋宗園に襖絵制作を常々懇願しながら許されなかった等伯が、ある日、住職が2か月の旅に出かけて留守であることを知り、客殿に駆け上がり、腕を振るって水墨を乱点し、一気に描きあげてしまったものだと伝えられている。

北庭は、伏見城北政所化粧御殿の前庭を移したという豪胆な庭。御殿は失われたが庭だけが残った。

長屋門

敵から攻められた場合すみやかに侍たちが守りにつくため、門に侍長屋がつながっているという、寺には存在しない形式である。

唐門

門の形状として製作に非常に技術を必要とし、その分貴人を迎えるにふさわしい形式とされている。上半が凸、下半が凹の反転する曲線になる破風(はふ)を唐破風といい、この唐破風のつけられた門を総称して唐門と呼ぶ。入ってすぐ右に秀吉好みの手水鉢がある。秀吉が西尾家に世話になった礼とし贈ったもの。後に西尾家から圓徳院に寄贈された。

桧垣の手水鉢

宝塔の笠を利用し、笠石を横にして、その面を凹字形に切り取り手水鉢としたものである。笠石は室町時代の作と考えられている。

三面大黒天は、大黒天、毘沙門天、弁財天の三つの顔を持った大変めずらしい仏である。

(中略)

この三面大黒天にも秀吉の合理性が表れているところがあります。三面なので一回拝めば三つの効き目があるのですから、実に合理的で秀吉らしい信仰です。大名になる前、秀吉はずーっと三面大黒天を信仰していました。

秀吉は、三面大黒天を信仰したから出世したのでしょうか。いいえそれは違います。三つの顔を一回で拝む、という合理性を持っていたから出世できたのです。仏教は合理的です。

(後藤典生『こころ惑うときに』より)

2011年07月28日

観光ドライバーのための京都案内マニュアル・東寺

1994年に世界文化遺産に登録された東寺、正式名称は教王護国寺という。教王とは王を教化するとの意味であり、教王護国寺という名称には、国家鎮護の密教寺院という意味合いが込められている。山号は八幡山、本尊は薬師如来。 創建からおよそ1200年余、唯一残る平安京の遺構である。鳴くよウグイスの794年に長岡京より遷都された平安京とともに建立された官寺、つまりは国立の寺院である。

桓武天皇は、権力を持ち過ぎた南都六宗(法相、倶舎、三論、成実、律、華厳・ほっぐ、さんじょう、りつ、けごん)と言われた平城京からの寺院の移転を認めなかった。当初、平安京の南の玄関である羅城門(現在、旧千本九条の北側に公園となり、石碑だけが残る)を挟んで東に東寺、西に西寺が建立された。両寺は左右対称の伽藍配置をとり、東西255m、南北515mの広大な敷地に、金堂、講堂、食堂(じきどう)、五重塔などの諸堂が立ち並んでいた。 その後、西寺は衰退し消滅、東寺だけが今日に引き継がれた。東寺は平安時代と同じ場所に、当時とほぼ変わらない伽藍配置で佇んでいる。

嵯峨天皇の時代になって東寺は、唐において真言密教の奥義を習得してきた空海・弘法大師に与えられ、教王護国寺となり、五重塔を始め、さらに伽藍が整備され、日本で初めての真言密教根本道場としての道を歩むことになる。

まずは周囲をぐるりと廻ってみよう。

東寺の西側、壬生通り沿いに「蓮花門」(鎌倉時代)が建つ。境内からこの門を見ることはできない 。東寺の六つの門(南大門、北大門、北総門、東大門、慶賀門、蓮花門)の内、唯一国宝の指定を受けている。天平の様式を残しつつ、内部は組入天井である 。

何故西大門と言わずに「蓮花門」というか。

永く東寺に伝わる伝説から来ている。空海59歳の年、高野山の金堂が完成する。空海は自らの死期を悟り、 東寺を弟子の真雅に託し、高野山に入定するために旅立った。

空海がまさに門を出ようとしたとき、自らの念持仏として西院にまつっていた不動明王が見送りにきた。不動明王の目からは、いまにも涙がこぼれ落ちそうであった。その時、空海の足元から蓮華の花が咲き誇っていたという。以来、この門は「蓮花門」といわれている。

東寺の一番絵になるスポットは?

京阪国道口にかかる歩道橋がある。東西を走る九条通り(九条大路)が平安京の最南端だった。 交差点の北東角にあたる歩道橋の階段を上った踊り場から五重塔と南大門がセットできれいに映える。ここが一番絵になるスポットだ。テレビや映画のロケなどにも良く使われる。

実は「この踊り場で五重の塔を背景に写真を撮影したカップルは必ず結ばれる」などと言う噂も飛び交っている。

南大門は、東寺に現存する門の中で最大の門。楼門に仁王像が安置された南大門は、明治元年(1868)の廃仏毀釈の際に焼け落ち、東寺創建1100年の明治28年(1895)蓮華王院(三十三間堂)の西門を移築した八脚門である。そういう訳で仁王像はない。東寺の中では珍しく、桃山様式によるきらびやかな装飾をたくさん見ることができる。

南大門は唯一平安京の地図作成時の定点となっていることでも知られる。この門をくぐると、金堂の正面になるのだが、駐車場が東大門の北側なのでそちらに廻ろう。

方四町の敷地を有する東寺の外側を延々と囲む「大土塀」は内側に傾いて、どっしりとした重厚感がある。かの司馬遼太郎に「大好きなのは御影堂と大土塀」と言わせた重要文化財である。

激動の建武の親政から室町時代の始まりの時期。持明院統・北朝の光厳上皇、光明天皇を奉じた足利尊氏が、比叡山に陣する大覚寺統・南朝の後醍醐天皇と対決するために京都に入ったとき、尊氏はこの東寺に本陣を築いた。四方を囲む築地の大土塀は正に城壁であったのだ。境内には馬がつながれ、鎧姿の数千人の軍兵であふれ返ったと伝わる。

光厳上皇の御所は境内の西院小子房に、足利尊氏は千手観音菩薩が安置されている食堂(じきどう)に身を置いた。

また応仁の乱で播磨の赤松勢が京都に入った際、織田信長の入京の折にも、この東寺を城砦としている。

東大門(とうだいもん)を何故

「不開門(あけずもん)」というか?

東大門(とうだいもん)は、創建年代は不明だが、現在の東大門は鎌倉時代前期の1198年(建久9年)に文覚上人によって再建された八脚門である。国の重要文化財に指定されている。

前述の争乱の折り、建武3年(1336年)に南朝方の軍勢が東寺に陣する足利尊氏を攻めた。糺の森、賀茂川、桂川、六条大宮などでの激しい攻防戦の末、尊氏は東寺に退却する。新田義貞率いる二万の軍勢が大宮通りから、名和長年率いる軍勢も猪熊通りから東寺に迫る。痛手を負った足利軍の武者たちが東大門に流れ込む。

尊氏は最後の軍勢が入った途端にこの門を閉め、危うく難を逃れた。それ以来、この門は「不開門(あけずのもん)」と呼ばれている。東大門には、その時の戦闘の凄まじさを物語る、敵方から打ち込まれた何筋もの矢の痕が、今も残されている。この後、尊氏は形成を逆転、北朝方を勝利に導き、後に室町幕府が開かれるのだ。

この故事から東大門は「あかずの門」ではなく「あけずの門」なのである。

1605年(慶長10年)には豊臣秀頼(とよとみ ひでより)が大修理を行ったと伝えられる。

宝物館は春期(3月20日~5月25日)、秋季(9月20日~11月25日)に特別公開される。

元は食堂の御本尊だった千手観音菩薩。高さ6メートル弱、千本の手が光背のように覆っていた。1930年に食堂が火災に見舞われるまで千年ものあいだ、東寺の観音様として信仰を集めていた。

四天王の中の北方の護法神である多聞天は、独尊では毘沙門天と呼ばれて信仰される。都を外敵から守る神として羅城門の二階に奉られていたという兜跋毘沙門天(とばつびしゃもんてん)は、このうち地天女の両手に支えられて立ち、二鬼(尼藍婆・にらんば、毘藍婆・びらんば )を従える姿で表された特殊な像の名称である。

この他に西寺にあったという地蔵菩薩、愛染明王、頬笑みを浮かべる如来三尊、足利尊氏寄進の梵鐘などが展示されている。

鎌倉時代の建立で国の重要文化財の北総門から北大門の間の通りを櫛笥小路(くしげこうじ)というが、平安時代以来そのままの幅で残っている唯一の小路である。

この通りの東側に観智院がある。観智院は真言宗の観学院、大学の研究室のようなところ。春季などに特別公開される。

東寺の三宝のうち、杲宝が観智院を創建し、賢宝が智慧(ちえ)の仏である五大虚空蔵菩薩を本尊として安置した。保管されている密教の文書類は一万五千件以上に及ぶ。

国宝の客殿は、江戸時代初期の建築で、唐破風付の車寄せや押板の床の間などに中世の様式を残しながら、柱の間隔を畳割りで決めるなどの書院造への移行の様子もうかがえる貴重な建造物である。

羅城の間、暗の間、使者の間からなり、上段の間には宮本武蔵筆の「鷲の図」と「竹林の図」が描かれている。五大の庭は、空海が唐からの帰朝の際に、海難を逃れた様子が表され、築山の石は五大虚空蔵菩薩を表現し、各々の凡字が描かれている。

本尊の五大虚空蔵菩薩像(重要文化財)は唐の長安・青龍寺金堂の本尊であったものを平安時代の847年に請来したものだ。

五体はそれぞれ、蓮の花弁で象られた蓮台の上に結跏趺坐(けっかふざ・跏は足の裏、趺は足の甲の意。釈迦が悟りを開いた時の坐法という。両足の甲をそれぞれ反対のももの上にのせて押さえる形の座り方) し、獅子、象、馬、孔雀、金翅鳥の上に鎮座している。山科の安祥寺より請来して本尊とした。

金翅鳥(こんじちょう)とは迦楼羅(かるら)の別名である。迦楼羅天(かるらてん)とは、インド神話のガルーダを前身とする。後には二十八部衆となった。 翼は金色で、口から火を吐き、竜を好んで食う といわれる。本堂の北側に茶室、楓泉観がある。

東寺発行絵葉書より

東寺発行絵葉書より

食堂と書いてじきどうと読む。文字通り僧たちが食事をするところだが、仏教では食事もまた修行の一環である。

東寺の食堂はかつて、高さ六メートルの千手観音菩薩(焼損後、宝物館に安置)が祀られていたことから、観音堂とも呼ばれている。東寺に陣した足利尊氏が生活していたこともある。

現在は、四国八十八ヶ所巡礼や洛陽三十三所観音霊場の納経所ともなっている。建物は、1930年に焼失後の再建である。

昭和に再建の十一面観音菩薩立像が本尊である。周りを焼損したものの修復された平安期の四天王像が守護している。全身炭化し、顔の表情も定かではない焼け爛れた四天王像であるが凄みがある。

境内の北西、築地で囲まれた一角が、弘法大師空海の住坊跡であり、国宝の御影堂である。空海は東寺を密教寺院として造り上げるため、ここで、講堂の立体曼陀羅を構想し、伽藍造営の指揮をとったと言われている。

南北朝時代の入母屋造り、桧皮葺、後堂、前堂、中堂からなり、建具には蔀戸(しとみど)、妻戸、縁には高欄を巡らす落ちつきのある建物である。弘法大師空海の念持物だった不動明王が奉られているが絶対秘仏である。

毎朝、6時に空海が住していた頃と同じように、一の膳、二の膳、お茶を供える生身供(しょうじんく)が行われている。近隣の人たちが座り、手を合わす姿は生活の中に根ざした信仰の風景だ。

蔀戸(しとみど)は、細かい格子組に板を張ってつくられた。後の格子戸の原型ともいえる。日光を遮り風雨を防ぐためのもので、常時は建て込まれ、閉じていて、開けるためには内部、または外部にはね上げを吊金具に引っかけて固定する。 下1枚を欠き壁とし、上1枚のみのものを半蔀(はじとみ)という。

また妻戸とは、寝殿造りで、殿舎の四隅に設けた両開きの板扉のことである。

高欄とは、宮殿,寺院などの回り縁,橋の両側,須弥(しゅみ)壇の周囲など,人が落ちないよう,また意匠的美観から設ける手すり。三段の横木からなり,柱頭に擬宝珠(ぎぼし)をつけたものを擬宝珠高欄,すみに擬宝珠がなく端部の先端をはね出したのを刎(はね)高欄と呼ぶ。

境内の大伽藍が建っているエリアは、東西南北255メートルで、ほぼ正方形になっている。その中心が講堂である。そして講堂の中心、寺域のちょうど中心に位置する大日如来、それは、宇宙の中心とされた。密教の教えを分かりやすく伝えるため、空海が生涯をかけて建立した講堂は空海入定の年に完成した。空海は講堂の完成をみることはなかった。焼失後、今の建物は室町時代の再建である。

仏教の教え、宇宙観を分かりやすく絵にしたらどうなるか、密教では、「曼陀羅(まんだら)」として表現する。講堂には、普通は絵画として表現される曼荼羅を、より体感できるよう立体表現した世界が広がっている。曼陀羅から飛び出した仏たち、これを「立体曼荼羅」or「羯磨(かつま)曼荼羅」という。曼陀羅は梵語(ぼんご)で「本質を有するもの」という意味がある。空海は密教教学を駆使して、東寺講堂の須弥壇に二十一尊の仏を配置し、日本で初めて羯摩曼陀羅を誕生させた。 そして、寺域の中心に大日如来を安置し、境内全体を曼陀羅にレイアウトしたのだ。

大日如来を中心に五智如来。五智如来に対面して右側に、金剛波羅密多菩薩を中心にした五大菩薩、左側に日本に初めて紹介された不動明王を中心にした五大明王。須弥壇の四方には四天王、梵天、帝釈天と六尊の守護神が如来、菩薩、明王たちを警護するように配されている。火災消失・地震倒壊などにより、中央の五仏(重要文化財)及び、菩薩の中心である金剛波羅蜜多菩薩の計六体は後補されたが、他十五体は全て平安前期を代表する国宝である。

仏教では、地獄、餓鬼、畜生、阿修羅、人間、天、声聞(しょうもん)、縁覚(えんがく)、菩薩、如来の十界と解釈される。

「天」は人間と仏の間に存在する。帝釈天、梵天、四天王、この天たちは、居並ぶ仏たちがつくりだす仏法の世界を守護しているのだ。 会社でいえば係長クラスといったところだろうか?

東方の 持国天(じこくてん)、西方の 広目天(こうもくてん)、南方の 増長天(ぞうちょうてん)、北方の 多聞天(たもんてん)の四天王はインド古代の神であったものが、仏教に取り込まれたとされている。(とんなんしゃぺ・持増広多)

これに、インド古代神話の創造主ブラフマンが元になったとされる 梵天(ぼんてん)と、 戦闘の神インドラが元になったとされる 帝釈天(たいしゃくてん)を加えた六尊で天部が構成され、密教世界の守りを固めているという。平安時代の像で国宝である。

「天」はサンスクリット語(梵語)で「超人的な力を持つ神」を意味する。

明王は、忿怒(ふんぬ)の形相、右手に宝剣、左手に羂索(けんさく・縄)、下唇を上歯でかみ、真っ赤な火焔を背負う。何本もの手や足、いくつもの目を向いた四尊の明王が、我が国最古の不動明王を囲む。平安時代の像ですべて国宝である。

不動明王は大日如来の化身とされ、 悪魔を降伏するために恐ろしい姿ですべての障害を打ち砕き、 おとなしく仏道に従わないものを無理矢理にでも導き救済するという役目を 持つという。 常に火焔の中にあって、その燃えさかる炎であらゆる障害と一切の悪を焼き尽くすのだ。 会社でいえば課長さんクラスといったところだろうか?

梵名の「アチャラ」は「動かない」、「ナータ」は「守護者」を意味し、全体としては「揺るぎなき守護者」の意味である

明王の剣は諸刃の剣、刃が外に向き、内に向いている。命がけで人を救おうとしているとされる。

菩薩の話

おだやかな表情をした、仏の教えを実践し、悟りを求める(如来に成ろうとする)修業者の姿が菩薩である。母親が子供に対して無償の愛情を注ぐ、見返りのない、その心が菩薩の心だと言われる。

修業中ではあるが、人々と共に歩み、教えに導くということで、庶民の信仰の対象となっていった 。

東寺では、金剛波羅蜜多菩薩を中心にした五大菩薩である。会社でいえば部長クラスといったところだ。

金剛波羅蜜多菩薩、金剛薩埵菩薩、金剛宝菩薩、金剛法菩薩、金剛業菩薩の組み合わせを五大菩薩として安置した例は他になく、金剛頂経(密教の根本経典の1つ)、仁王経(仏教による国家鎮護を説いた経)などをもとに空海が独自に発案したものとも言われる。

如来の話

講堂の中心に位置するのが、大日如来である。いっさいのものを大日如来の智慧で包み込む智拳印を結ぶ。大日如来は、密教において宇宙そのものと一体と考えられる。胎蔵曼荼羅、金剛界曼荼羅の中心におかれ、そこから全ての仏が生まれていくという。

東寺では、周りを阿閦(あしゅく)如来、宝生如来、阿弥陀如来、不空成就如来が囲む。これが五智如来だ。

如来は悟りを得た状態を表す、そのため服装は簡素である。しかし、大日如来だけ、菩薩のように宝冠をかぶり着飾っている。ある時は、菩薩となり人々を導き、ある時は不動明王となり命がけで救う、積極的な姿である。菩薩も明王もすべての仏は大日如来の化身とされる。

如来たちは会社でいえば、会長、社長と役員会といったところだろうか。

金堂は東寺の本堂である。平安時代の始め、東寺が創建され、初めに工事が始まったのが金堂だった。室町期に焼失し、現在の建物は関ヶ原の合戦以後の建立である。

本尊は薬師如来、脇侍は、左が月光菩薩、右が日光菩薩である。これを薬師三尊という。

薬師如来は、来世の西方極楽浄土の阿弥陀如来に対して、人々にとっては出生を司った過去の東方浄瑠璃世界の教主である。その名の通り医薬を司る仏で、あらゆる病から人々をすくい、安楽を与える仏とされる。このため仏像もしばしば薬壷を持ち、 瑠璃光を以て衆生の病気を治すとされている。

薬師如来がお医者さんなら日光菩薩は昼勤の看護師さん、月光菩薩は夜勤の看護師さんといったところだろうか。

但し、東寺の薬師如来は薬壺(やっこ)を持たない古い様式の仏像で、光背に七体の化仏を配する七仏薬師如来である。

薬師如来の台座には、如来を守り、如来の願いを叶える十二神将がぐるりと取り巻いている。この様式は奈良時代のものと言われる。焼失後の現在の薬師三尊は桃山時代を代表する大仏師・康正により復興された。

空海は国によって計画された伽藍配置をほぼ踏襲しながら、それを使って、密教の教えを映し出す巨大な空間を描いていった。

子院を除いた境内は、東西二百五十五m、南北二百八十五mのほぼ正方形である。その中心に講堂、さらに中心に大日如来が設置されている。

さらに、南大門から北へ金堂、講堂、食堂が一直線に並ぶ。

これは三宝(さんぽう)を表すとされる。三宝とは、仏教における三つの宝物を指し、具体的には仏・法・僧(僧伽)のこと。この三宝に帰依することで仏教徒とされる。仏を求め、真理を知り、実践していく過程を表しているのだ。

金堂本尊の薬師如来もこの線上に配置される。南東の隅に仏舎利塔としての五重塔、南西の隅に密教寺院にとって最重要の潅頂院(かんじょういん)を配す。空海は、密教教学を駆使して、東寺を、曼荼羅に描かれたような宇宙空間として造り上げたのだ。

心身の病を持つ人間が最初に出会うのが金堂の薬師如来、そして病苦を縁として講堂で普遍的な真理、立体曼陀羅と出会う。さらに生活の場でそれを生かすために食堂が置かれている。食堂までの距離が離れているのは、仏の教えを生活の場に生かすまでにかかる時間の経過を表しているという。

国宝五重塔は京都のランドマークタワー的存在になっている。高さ54.8メートルで木造の塔としては日本一の高さを誇る。

826年、空海により、創建着手にはじまるが、勧進が進まず、また御神木事件に揺れ、完成には五十年の歳月を要した。雷火や不審火で4回焼失しており、現在の塔は5代目で、寛永21年(1644年)、徳川家光の寄進で建てられたものである。

五重塔は仏陀の遺骨を安置するストゥーパーが起源とされ、東寺のものも、空海が唐より持ち帰った仏舎利を安置する。

初重内部の壁や柱には両界曼荼羅や真言八祖像を描き、須弥壇には心柱を大日如来に見立て中心とする。だからここに大日如来の姿は無い。周りに金剛界四如来と八大菩薩像を安置する。

「真言八祖像」とは、真言密教の開祖龍猛から龍智・善無畏・一行・金剛智・丈空・恵果と我が国に真言密教を伝えた空海までの八祖を八幅(8枚)一組の画像としたもの。真言の教えが空海に伝わるまでの歴史を表している。

軒下に目をやると尾垂木の上に邪鬼(じゃき)の彫刻がある。

初重の四隅に、ちょうど尾垂木の上で軒を支えるような格好で置かれている。

邪鬼とは仏教では押さえ込まれる存在としてあらわされる。よく四天王が踏みつけているのも邪鬼である。身近な邪鬼では天邪鬼(あまのじゃく)がある。「人に反発する、反対のことをする」といった意味で使われる。

大工たちは邪鬼のこの性格を利用して、屋根を支える束の代わりにこれを置いた。反発する邪鬼の力を利用して屋根を支えようとしたのだ。邪鬼達は必死の形相で軒を支えている。

桓武天皇は、権力を持ち過ぎた南都六宗(法相、倶舎、三論、成実、律、華厳・ほっぐ、さんじょう、りつ、けごん)と言われた平城京からの寺院の移転を認めなかった。当初、平安京の南の玄関である羅城門(現在、旧千本九条の北側に公園となり、石碑だけが残る)を挟んで東に東寺、西に西寺が建立された。両寺は左右対称の伽藍配置をとり、東西255m、南北515mの広大な敷地に、金堂、講堂、食堂(じきどう)、五重塔などの諸堂が立ち並んでいた。 その後、西寺は衰退し消滅、東寺だけが今日に引き継がれた。東寺は平安時代と同じ場所に、当時とほぼ変わらない伽藍配置で佇んでいる。

嵯峨天皇の時代になって東寺は、唐において真言密教の奥義を習得してきた空海・弘法大師に与えられ、教王護国寺となり、五重塔を始め、さらに伽藍が整備され、日本で初めての真言密教根本道場としての道を歩むことになる。

まずは周囲をぐるりと廻ってみよう。

東寺の西側、壬生通り沿いに「蓮花門」(鎌倉時代)が建つ。境内からこの門を見ることはできない 。東寺の六つの門(南大門、北大門、北総門、東大門、慶賀門、蓮花門)の内、唯一国宝の指定を受けている。天平の様式を残しつつ、内部は組入天井である 。

何故西大門と言わずに「蓮花門」というか。

永く東寺に伝わる伝説から来ている。空海59歳の年、高野山の金堂が完成する。空海は自らの死期を悟り、 東寺を弟子の真雅に託し、高野山に入定するために旅立った。

空海がまさに門を出ようとしたとき、自らの念持仏として西院にまつっていた不動明王が見送りにきた。不動明王の目からは、いまにも涙がこぼれ落ちそうであった。その時、空海の足元から蓮華の花が咲き誇っていたという。以来、この門は「蓮花門」といわれている。

東寺の一番絵になるスポットは?

京阪国道口にかかる歩道橋がある。東西を走る九条通り(九条大路)が平安京の最南端だった。 交差点の北東角にあたる歩道橋の階段を上った踊り場から五重塔と南大門がセットできれいに映える。ここが一番絵になるスポットだ。テレビや映画のロケなどにも良く使われる。

実は「この踊り場で五重の塔を背景に写真を撮影したカップルは必ず結ばれる」などと言う噂も飛び交っている。

南大門は、東寺に現存する門の中で最大の門。楼門に仁王像が安置された南大門は、明治元年(1868)の廃仏毀釈の際に焼け落ち、東寺創建1100年の明治28年(1895)蓮華王院(三十三間堂)の西門を移築した八脚門である。そういう訳で仁王像はない。東寺の中では珍しく、桃山様式によるきらびやかな装飾をたくさん見ることができる。

南大門は唯一平安京の地図作成時の定点となっていることでも知られる。この門をくぐると、金堂の正面になるのだが、駐車場が東大門の北側なのでそちらに廻ろう。

方四町の敷地を有する東寺の外側を延々と囲む「大土塀」は内側に傾いて、どっしりとした重厚感がある。かの司馬遼太郎に「大好きなのは御影堂と大土塀」と言わせた重要文化財である。

激動の建武の親政から室町時代の始まりの時期。持明院統・北朝の光厳上皇、光明天皇を奉じた足利尊氏が、比叡山に陣する大覚寺統・南朝の後醍醐天皇と対決するために京都に入ったとき、尊氏はこの東寺に本陣を築いた。四方を囲む築地の大土塀は正に城壁であったのだ。境内には馬がつながれ、鎧姿の数千人の軍兵であふれ返ったと伝わる。

光厳上皇の御所は境内の西院小子房に、足利尊氏は千手観音菩薩が安置されている食堂(じきどう)に身を置いた。

また応仁の乱で播磨の赤松勢が京都に入った際、織田信長の入京の折にも、この東寺を城砦としている。

東大門(とうだいもん)を何故

「不開門(あけずもん)」というか?

東大門(とうだいもん)は、創建年代は不明だが、現在の東大門は鎌倉時代前期の1198年(建久9年)に文覚上人によって再建された八脚門である。国の重要文化財に指定されている。

前述の争乱の折り、建武3年(1336年)に南朝方の軍勢が東寺に陣する足利尊氏を攻めた。糺の森、賀茂川、桂川、六条大宮などでの激しい攻防戦の末、尊氏は東寺に退却する。新田義貞率いる二万の軍勢が大宮通りから、名和長年率いる軍勢も猪熊通りから東寺に迫る。痛手を負った足利軍の武者たちが東大門に流れ込む。

尊氏は最後の軍勢が入った途端にこの門を閉め、危うく難を逃れた。それ以来、この門は「不開門(あけずのもん)」と呼ばれている。東大門には、その時の戦闘の凄まじさを物語る、敵方から打ち込まれた何筋もの矢の痕が、今も残されている。この後、尊氏は形成を逆転、北朝方を勝利に導き、後に室町幕府が開かれるのだ。

この故事から東大門は「あかずの門」ではなく「あけずの門」なのである。

1605年(慶長10年)には豊臣秀頼(とよとみ ひでより)が大修理を行ったと伝えられる。

宝物館は春期(3月20日~5月25日)、秋季(9月20日~11月25日)に特別公開される。

元は食堂の御本尊だった千手観音菩薩。高さ6メートル弱、千本の手が光背のように覆っていた。1930年に食堂が火災に見舞われるまで千年ものあいだ、東寺の観音様として信仰を集めていた。

四天王の中の北方の護法神である多聞天は、独尊では毘沙門天と呼ばれて信仰される。都を外敵から守る神として羅城門の二階に奉られていたという兜跋毘沙門天(とばつびしゃもんてん)は、このうち地天女の両手に支えられて立ち、二鬼(尼藍婆・にらんば、毘藍婆・びらんば )を従える姿で表された特殊な像の名称である。

この他に西寺にあったという地蔵菩薩、愛染明王、頬笑みを浮かべる如来三尊、足利尊氏寄進の梵鐘などが展示されている。

鎌倉時代の建立で国の重要文化財の北総門から北大門の間の通りを櫛笥小路(くしげこうじ)というが、平安時代以来そのままの幅で残っている唯一の小路である。

この通りの東側に観智院がある。観智院は真言宗の観学院、大学の研究室のようなところ。春季などに特別公開される。

東寺の三宝のうち、杲宝が観智院を創建し、賢宝が智慧(ちえ)の仏である五大虚空蔵菩薩を本尊として安置した。保管されている密教の文書類は一万五千件以上に及ぶ。

国宝の客殿は、江戸時代初期の建築で、唐破風付の車寄せや押板の床の間などに中世の様式を残しながら、柱の間隔を畳割りで決めるなどの書院造への移行の様子もうかがえる貴重な建造物である。

羅城の間、暗の間、使者の間からなり、上段の間には宮本武蔵筆の「鷲の図」と「竹林の図」が描かれている。五大の庭は、空海が唐からの帰朝の際に、海難を逃れた様子が表され、築山の石は五大虚空蔵菩薩を表現し、各々の凡字が描かれている。

本尊の五大虚空蔵菩薩像(重要文化財)は唐の長安・青龍寺金堂の本尊であったものを平安時代の847年に請来したものだ。

五体はそれぞれ、蓮の花弁で象られた蓮台の上に結跏趺坐(けっかふざ・跏は足の裏、趺は足の甲の意。釈迦が悟りを開いた時の坐法という。両足の甲をそれぞれ反対のももの上にのせて押さえる形の座り方) し、獅子、象、馬、孔雀、金翅鳥の上に鎮座している。山科の安祥寺より請来して本尊とした。

金翅鳥(こんじちょう)とは迦楼羅(かるら)の別名である。迦楼羅天(かるらてん)とは、インド神話のガルーダを前身とする。後には二十八部衆となった。 翼は金色で、口から火を吐き、竜を好んで食う といわれる。本堂の北側に茶室、楓泉観がある。

東寺発行絵葉書より

東寺発行絵葉書より食堂と書いてじきどうと読む。文字通り僧たちが食事をするところだが、仏教では食事もまた修行の一環である。

東寺の食堂はかつて、高さ六メートルの千手観音菩薩(焼損後、宝物館に安置)が祀られていたことから、観音堂とも呼ばれている。東寺に陣した足利尊氏が生活していたこともある。

現在は、四国八十八ヶ所巡礼や洛陽三十三所観音霊場の納経所ともなっている。建物は、1930年に焼失後の再建である。

昭和に再建の十一面観音菩薩立像が本尊である。周りを焼損したものの修復された平安期の四天王像が守護している。全身炭化し、顔の表情も定かではない焼け爛れた四天王像であるが凄みがある。

境内の北西、築地で囲まれた一角が、弘法大師空海の住坊跡であり、国宝の御影堂である。空海は東寺を密教寺院として造り上げるため、ここで、講堂の立体曼陀羅を構想し、伽藍造営の指揮をとったと言われている。

南北朝時代の入母屋造り、桧皮葺、後堂、前堂、中堂からなり、建具には蔀戸(しとみど)、妻戸、縁には高欄を巡らす落ちつきのある建物である。弘法大師空海の念持物だった不動明王が奉られているが絶対秘仏である。

毎朝、6時に空海が住していた頃と同じように、一の膳、二の膳、お茶を供える生身供(しょうじんく)が行われている。近隣の人たちが座り、手を合わす姿は生活の中に根ざした信仰の風景だ。

蔀戸(しとみど)は、細かい格子組に板を張ってつくられた。後の格子戸の原型ともいえる。日光を遮り風雨を防ぐためのもので、常時は建て込まれ、閉じていて、開けるためには内部、または外部にはね上げを吊金具に引っかけて固定する。 下1枚を欠き壁とし、上1枚のみのものを半蔀(はじとみ)という。

また妻戸とは、寝殿造りで、殿舎の四隅に設けた両開きの板扉のことである。

高欄とは、宮殿,寺院などの回り縁,橋の両側,須弥(しゅみ)壇の周囲など,人が落ちないよう,また意匠的美観から設ける手すり。三段の横木からなり,柱頭に擬宝珠(ぎぼし)をつけたものを擬宝珠高欄,すみに擬宝珠がなく端部の先端をはね出したのを刎(はね)高欄と呼ぶ。

境内の大伽藍が建っているエリアは、東西南北255メートルで、ほぼ正方形になっている。その中心が講堂である。そして講堂の中心、寺域のちょうど中心に位置する大日如来、それは、宇宙の中心とされた。密教の教えを分かりやすく伝えるため、空海が生涯をかけて建立した講堂は空海入定の年に完成した。空海は講堂の完成をみることはなかった。焼失後、今の建物は室町時代の再建である。

仏教の教え、宇宙観を分かりやすく絵にしたらどうなるか、密教では、「曼陀羅(まんだら)」として表現する。講堂には、普通は絵画として表現される曼荼羅を、より体感できるよう立体表現した世界が広がっている。曼陀羅から飛び出した仏たち、これを「立体曼荼羅」or「羯磨(かつま)曼荼羅」という。曼陀羅は梵語(ぼんご)で「本質を有するもの」という意味がある。空海は密教教学を駆使して、東寺講堂の須弥壇に二十一尊の仏を配置し、日本で初めて羯摩曼陀羅を誕生させた。 そして、寺域の中心に大日如来を安置し、境内全体を曼陀羅にレイアウトしたのだ。

大日如来を中心に五智如来。五智如来に対面して右側に、金剛波羅密多菩薩を中心にした五大菩薩、左側に日本に初めて紹介された不動明王を中心にした五大明王。須弥壇の四方には四天王、梵天、帝釈天と六尊の守護神が如来、菩薩、明王たちを警護するように配されている。火災消失・地震倒壊などにより、中央の五仏(重要文化財)及び、菩薩の中心である金剛波羅蜜多菩薩の計六体は後補されたが、他十五体は全て平安前期を代表する国宝である。

仏教では、地獄、餓鬼、畜生、阿修羅、人間、天、声聞(しょうもん)、縁覚(えんがく)、菩薩、如来の十界と解釈される。

「天」は人間と仏の間に存在する。帝釈天、梵天、四天王、この天たちは、居並ぶ仏たちがつくりだす仏法の世界を守護しているのだ。 会社でいえば係長クラスといったところだろうか?

東方の 持国天(じこくてん)、西方の 広目天(こうもくてん)、南方の 増長天(ぞうちょうてん)、北方の 多聞天(たもんてん)の四天王はインド古代の神であったものが、仏教に取り込まれたとされている。(とんなんしゃぺ・持増広多)

これに、インド古代神話の創造主ブラフマンが元になったとされる 梵天(ぼんてん)と、 戦闘の神インドラが元になったとされる 帝釈天(たいしゃくてん)を加えた六尊で天部が構成され、密教世界の守りを固めているという。平安時代の像で国宝である。

「天」はサンスクリット語(梵語)で「超人的な力を持つ神」を意味する。

明王は、忿怒(ふんぬ)の形相、右手に宝剣、左手に羂索(けんさく・縄)、下唇を上歯でかみ、真っ赤な火焔を背負う。何本もの手や足、いくつもの目を向いた四尊の明王が、我が国最古の不動明王を囲む。平安時代の像ですべて国宝である。

不動明王は大日如来の化身とされ、 悪魔を降伏するために恐ろしい姿ですべての障害を打ち砕き、 おとなしく仏道に従わないものを無理矢理にでも導き救済するという役目を 持つという。 常に火焔の中にあって、その燃えさかる炎であらゆる障害と一切の悪を焼き尽くすのだ。 会社でいえば課長さんクラスといったところだろうか?

梵名の「アチャラ」は「動かない」、「ナータ」は「守護者」を意味し、全体としては「揺るぎなき守護者」の意味である

明王の剣は諸刃の剣、刃が外に向き、内に向いている。命がけで人を救おうとしているとされる。

菩薩の話

おだやかな表情をした、仏の教えを実践し、悟りを求める(如来に成ろうとする)修業者の姿が菩薩である。母親が子供に対して無償の愛情を注ぐ、見返りのない、その心が菩薩の心だと言われる。

修業中ではあるが、人々と共に歩み、教えに導くということで、庶民の信仰の対象となっていった 。

東寺では、金剛波羅蜜多菩薩を中心にした五大菩薩である。会社でいえば部長クラスといったところだ。

金剛波羅蜜多菩薩、金剛薩埵菩薩、金剛宝菩薩、金剛法菩薩、金剛業菩薩の組み合わせを五大菩薩として安置した例は他になく、金剛頂経(密教の根本経典の1つ)、仁王経(仏教による国家鎮護を説いた経)などをもとに空海が独自に発案したものとも言われる。

如来の話

講堂の中心に位置するのが、大日如来である。いっさいのものを大日如来の智慧で包み込む智拳印を結ぶ。大日如来は、密教において宇宙そのものと一体と考えられる。胎蔵曼荼羅、金剛界曼荼羅の中心におかれ、そこから全ての仏が生まれていくという。

東寺では、周りを阿閦(あしゅく)如来、宝生如来、阿弥陀如来、不空成就如来が囲む。これが五智如来だ。

如来は悟りを得た状態を表す、そのため服装は簡素である。しかし、大日如来だけ、菩薩のように宝冠をかぶり着飾っている。ある時は、菩薩となり人々を導き、ある時は不動明王となり命がけで救う、積極的な姿である。菩薩も明王もすべての仏は大日如来の化身とされる。

如来たちは会社でいえば、会長、社長と役員会といったところだろうか。

金堂は東寺の本堂である。平安時代の始め、東寺が創建され、初めに工事が始まったのが金堂だった。室町期に焼失し、現在の建物は関ヶ原の合戦以後の建立である。

本尊は薬師如来、脇侍は、左が月光菩薩、右が日光菩薩である。これを薬師三尊という。

薬師如来は、来世の西方極楽浄土の阿弥陀如来に対して、人々にとっては出生を司った過去の東方浄瑠璃世界の教主である。その名の通り医薬を司る仏で、あらゆる病から人々をすくい、安楽を与える仏とされる。このため仏像もしばしば薬壷を持ち、 瑠璃光を以て衆生の病気を治すとされている。

薬師如来がお医者さんなら日光菩薩は昼勤の看護師さん、月光菩薩は夜勤の看護師さんといったところだろうか。

但し、東寺の薬師如来は薬壺(やっこ)を持たない古い様式の仏像で、光背に七体の化仏を配する七仏薬師如来である。

薬師如来の台座には、如来を守り、如来の願いを叶える十二神将がぐるりと取り巻いている。この様式は奈良時代のものと言われる。焼失後の現在の薬師三尊は桃山時代を代表する大仏師・康正により復興された。

空海は国によって計画された伽藍配置をほぼ踏襲しながら、それを使って、密教の教えを映し出す巨大な空間を描いていった。

子院を除いた境内は、東西二百五十五m、南北二百八十五mのほぼ正方形である。その中心に講堂、さらに中心に大日如来が設置されている。

さらに、南大門から北へ金堂、講堂、食堂が一直線に並ぶ。

これは三宝(さんぽう)を表すとされる。三宝とは、仏教における三つの宝物を指し、具体的には仏・法・僧(僧伽)のこと。この三宝に帰依することで仏教徒とされる。仏を求め、真理を知り、実践していく過程を表しているのだ。

金堂本尊の薬師如来もこの線上に配置される。南東の隅に仏舎利塔としての五重塔、南西の隅に密教寺院にとって最重要の潅頂院(かんじょういん)を配す。空海は、密教教学を駆使して、東寺を、曼荼羅に描かれたような宇宙空間として造り上げたのだ。

心身の病を持つ人間が最初に出会うのが金堂の薬師如来、そして病苦を縁として講堂で普遍的な真理、立体曼陀羅と出会う。さらに生活の場でそれを生かすために食堂が置かれている。食堂までの距離が離れているのは、仏の教えを生活の場に生かすまでにかかる時間の経過を表しているという。

国宝五重塔は京都のランドマークタワー的存在になっている。高さ54.8メートルで木造の塔としては日本一の高さを誇る。

826年、空海により、創建着手にはじまるが、勧進が進まず、また御神木事件に揺れ、完成には五十年の歳月を要した。雷火や不審火で4回焼失しており、現在の塔は5代目で、寛永21年(1644年)、徳川家光の寄進で建てられたものである。

五重塔は仏陀の遺骨を安置するストゥーパーが起源とされ、東寺のものも、空海が唐より持ち帰った仏舎利を安置する。

初重内部の壁や柱には両界曼荼羅や真言八祖像を描き、須弥壇には心柱を大日如来に見立て中心とする。だからここに大日如来の姿は無い。周りに金剛界四如来と八大菩薩像を安置する。

「真言八祖像」とは、真言密教の開祖龍猛から龍智・善無畏・一行・金剛智・丈空・恵果と我が国に真言密教を伝えた空海までの八祖を八幅(8枚)一組の画像としたもの。真言の教えが空海に伝わるまでの歴史を表している。

軒下に目をやると尾垂木の上に邪鬼(じゃき)の彫刻がある。

初重の四隅に、ちょうど尾垂木の上で軒を支えるような格好で置かれている。

邪鬼とは仏教では押さえ込まれる存在としてあらわされる。よく四天王が踏みつけているのも邪鬼である。身近な邪鬼では天邪鬼(あまのじゃく)がある。「人に反発する、反対のことをする」といった意味で使われる。

大工たちは邪鬼のこの性格を利用して、屋根を支える束の代わりにこれを置いた。反発する邪鬼の力を利用して屋根を支えようとしたのだ。邪鬼達は必死の形相で軒を支えている。

2011年06月06日

観光ドライバーのための京都案内マニュアル(初級編)二条城

京の都において徳川の威信を示すが如く二条城がそびえたったのは1626年(寛永三年)であった。本丸、二の丸、天守閣を備えた総面積8万3000坪、建物面積2200坪という大規模なものであったという。1601年(慶長六年)に徳川家康が、将軍上洛の際の居館として築城を命じ、三代将軍家光により、1624年から大改造が3年の歳月をかけて行われた。

京都御所を上回る規模、天守閣からは、広く京の都を一望でき、御所を見下ろす景観。正に徳川幕府の威光と権威で、まるで朝廷を威圧するかのようにそびえる二条城を、禁裏ではどのような思いで、見ていたのであろうか。また京童(きょうわらべ)たちの思いはいかなものであったろう。

家康が、ここに二条城構築を決める際重要視したのが、外濠・内掘の水であった。眼をつけたのが平安京の大内裏に隣接する禁苑・神泉苑だった。かつては、池の周囲に豪華な殿舎が設けられ、池に船を浮かべて管絃の宴を催したという。

後の祇園祭の起源となった御霊会も行われた。その聖地とも言える神泉苑の北側を家康が二条城に取り組んでしまったのである。当時の京都人の思いは複雑であったに違いない。町屋四、亓千軒が立ち退いた。

二条城の大改造が終わった1626年(寛永3)に、後水尾天皇始め、総勢千人に及ぶ一行が二条城に行幸した。先頭が二条城に入門した時も最後尾は、未だ御所の中だったと云われている。後水尾天皇は、寵愛していた御不津との間を幕府の手によって引き裂かれ、徳川二代将軍秀忠の亓女、東福門院和子(今話題の江姫の娘)を迎えた。かっての藤原氏や平氏と同様に、幕府が朝廷を操ろうとする意図も垣間見える。その怒りからか、この後の「紫衣事件」を端に、後水尾天皇は突然、明正天皇に譲佈してしまう。

寛永九年(1632年)に秀忠が亡くなり、名実ともに天下を掌握した家光は、それを誇示するように上洛を計画する。寛永十一年の上洛は、三十万七千人もの兵力を率いた壮大なもので、二条城を拠点に大規模な大名の領地替えや領地朱印状の発給などをおこない、家光の全国統治を印象づけた。しかし、これ以後十四代将軍家茂まで徳川将軍がこの城を訪れることはなかった。四代将軍以後は朝廷の勅使、院使を江戸城に呼びつける方式に変わっていくからである。

1867年(慶応3年)、十亓代将軍 徳川慶喜が、二条城の大広間で大政奉還を上表する。徳川幕府の象徴として、内裏の禁苑を取り込んで造られた二条城も、この時、徳川幕府終焉の舞台となった。

さらに明治元年には、太政官代が置かれ、明治天皇が二条城に行幸し、二の丸御殿の白書院で慶喜追討の詔が発せられた。家康の造った二条城で慶喜は「賊徒」となった。正に、二条城は江戸時代の始まりと終わりを看取った城なのである。

明治になると二条城は朝廷のものになるが、明治4年に京都府庁が置かれ、更に、明治17年には二条離宮(皇居とは別に設けられた宮殿)となる。元離宮二条城と言われるのは、この事実に由来する。明治26年には、本丸御殿の移築など大改修が行われている。「二条城」は国史跡に指定されており、現在、京都市の管理下にある。

余裕があれば駐車場に入る前にお城の廻りをぐるりと廻ってみよう。実は色んなものがあるのです。

堀川通りから竹屋町通りを西に入ると、すぐ南には冷泉院跡の石碑がひっそりと建っている。これは平安時代に嵯峨天皇が離宮として造営され、譲佈後は後院(上皇の御所)として使用された。

しばらく西に行くと見えてくるのが北門である。閉門されている。

竹屋町通りを突き当り美福通りを下がると西門にあたる埋門が見えてくる。非常時には、土砂などで埋めて塞ぐことを想定して構築された門 である。この門は大政奉還した慶喜ら徳川一門が最後に退去していった門として著名である。他の門と違い、厳重な造りとなっている。

東南隅櫓(とうなんすみやぐら)は、江戸時代初期に造られた二条城に残る隅櫓である。二重二階櫓、入母屋造、本瓦葺で、国の重要文化財に指定されている。元々は、城の四隅にそれぞれ造られたが、1788年(天明8年)の大火で東北隅櫓と西北隅櫓が焼失し、以後再建されること無く、現在はこの東南隅櫓と西南隅櫓の二つだけとなっている。

押小路通りの東西の端には、神泉苑端の石碑がある

二条城のお堀の鯉は味が良い?

二条城は東西に長く長方形を呈し、水を満々とたたえた外壕がめぐり、内側には高い土居が築かれている。堀川通り側から拝観券を買って、東大手門に至る橋を渡る。お堀には今も鯉たちの姿がうかがえる。

江戸時代の元禄三年(1690)に、長崎の出島にやってきた、ドイツ人医師・ケンペルが書いた『日本誌』には二条城のこととして……。「城廓は方形で……、石垣を築いて深い濠を囲らし……、四角い数層の高い櫓を築き、濠には味のよさそうな鯉が放魚されている。その晩われわれの通詞の許に、この濠の鯉が数尾届けられた」と記述している。果たしてお味はいかがだったのだろう。

東大手門は多聞櫓(城門を固める石塁の上に設置された長屋形式の櫓) がともなった堂々とした門構えである。これが正門といえる。棟には鯱(しゃち)が飾られている。重要文化財に指定されている。

門を入るとすぐ右手に番所がある、徳川将軍丌在の時の二条城は、二条在番と呼ばれる江戸から派遣された武士によって警備されていた。毎年2組(1組50人)が4月に交代して番にあたった。この番所はそうした詰め所の一つ 。現存する門番所の遺構は尐なく貴重な建物だ。ここで人の出入りがチェックされた。

現在は来場者も塀に沿って左側(南側)に迂回して、昔の貴人ルートから拝観できる。すぐにも勅使門が見えてくる。寛永年間に建立され、唐門とも呼ばれる。切妻造、桧皮葺の四脚門でその前後は唐破風造となっている。彫刻がふんだんに使われている。勅使門とは、朝廷の勅使(天皇が出す使者)が来城した時のみ開けられる門である。

唐門の上部桁と唐破風屋根の格天五との間にある欄間には、「牡丹に蝶と瑞雲」の欄間彫刻が4枚(前面と背面に2枚づつ)ある。透かし彫りだが、裏側に板があるので透けては見えない。蝶は青色に塗られている。

唐門南面の蟇股(かえるまた)と両脇に「鶴に大和松と亀と瑞雲」の極彩色彫刻がある。中央の蟇股(かえるまた)には「亀」が彫られ、亀の背には蓬莱山と思われる山が載せられている。蟇股の両脇には鶴が羽ばたいている。

唐門中央上部の欄間に「龍虎」の極彩色彫刻がある。

唐門北面の蟇股と両脇に「亀乗り仙人と鳳凰」の極彩色彫刻がある。巻物をもって亀の背に乗っているの仙人である。亀仙人として知られる黄安であろうと思われる。蟇股の両脇には鳳凰が配されている。

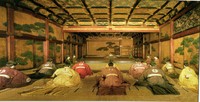

二の丸御殿

勅使門を入ると正面に二の丸御殿の出入り口、豪華な装飾の車寄せが見えてくる。牛車で入れるようになっている。

遠侍、式台、大広間、黒書院、白書院の各建物が雁行の形で配置されている。二の丸御殿は江戸時代初期の武家の邸宅の姿を今に伝える数すくない遺構である。当時は武家や公家の身分によって入れる部屋も決められていた。

遠侍(とおさむらい)の間

城へ参上した大名の控えの間である。二の間は、虎の間とも呼ばれていて狩野一門による虎と豹(ひょう)の絵(竹林群虎図)が描かれている。当時、日本に虎はいなかったため、毛皮を模写したと言われていて、虎にしては優しい顔立ちに描かれている。また豹は虎の雌と思われていた。つまりこの絵はカップルとして描かれているのである。

一の間は、慶長16年に家康が豊臣秀頼に会見した場所でもある。これ以後、豊臣家は徳川の臣下となったことが示された。

式台の間

参上した大名が老中とあいさつを交わした所。将軍への献上品はここで取次がれていた。「松の襖絵」は、狩野探幽25歳の傑作と言われる。

大広間

三の間は、外様大名の控えの間。 部屋の正面上にある欄間の彫刻は、厚さ35㎝の桧の1枚板を両面から、すべて手張りで透かし彫りしたもので、表と裏の彫刻が全く違うが、それでもお互いに邪魔になる部分が見えないという優れものである。

蘇鉄の間を通り過ぎるとと、ここからは奥御殿になる。以前は畳廊下になっていた。身分の高いものしか入れなかった。

黒書院

三の間は、親藩大名(徳川家康の直系の子孫にあたる家柄。 御三家、御三卿、御家門(越前松平家とその分家、会津松平家とその分家 )、譜代大名(関ヶ原の戦い以前より、徳川氏に臣従して取り立てられた大名、幕府の要職に就任する資格のある大名を指す)の控室。

二の間は、親藩、譜代大名と将軍との内輪の対面所。大政奉還の相談もここで行われた。襖絵は狩野探幽の弟、尚信の二十歳の時の作。「さくらの間」とも呼ばれる。違い棚が二つ設けられているのも特徴である。

白書院

将軍の居間と寝室で、将軍とお付きの女官しか入れなかった。平たく言えば、江戸城の大奥のようなものである。 内部の装飾は表書院と趣が違い、絵画も探幽の師、狩野興以の作で、山水画になっている。

大広間四の間

「槍の間」とも呼ばれ、将軍が居間にいるときの武器を置いた部屋。それにふさわしく、横の長さ11mに及ぶ豪壮な探幽作の

「松に鷹図」の襖絵が飾られている。35㎝の一枚板の透かし彫りの欄間は、表が牡丹、裏が孔雀の見事な彫刻である。

一の間・二の間

将軍に外様大名が面会したところ。将軍の座の横には十四畳の帱台構え(武者隠しの間)、違棚・床の間・附書院を備えている。このような部屋のつくりを、桃山時代の武家風書院造りという。襖絵は狩野探幽の作。この部屋で慶応3年10月、15代将軍慶喜は諸大名を集めて政権を天皇に還す大政奉還を

発表し、徳川幕府265年の幕を閉じ、鎌倉時代よりの武家政権は終わりを告げた。日本史の教科書に載っている「大政奉還の図」は、まさにこれである。 大広間一の間の天五 外様大名に対面した部屋で、最も豪華絢爛である。 天五は、四方がまるく折上がった「折上げ格天五」(ごうてんじょう)である。 一の間は中がもう一段折上がった「二重折上げ格天五」になっている。

蘇鉄の間を通り過ぎるとと、ここからは奥御殿になる。以前は畳廊下になっていた。身分の高いものしか入れなかった。

黒書院

三の間は、親藩大名(徳川家康の直系の子孫にあたる家柄。 御三家、御三卿、御家門(越前松平家とその分家、会津松平家とその分家 )、譜代大名(関ヶ原の戦い以前より、徳川氏に臣従して取り立てられた大名、幕府の要職に就任する資格のある大名を指す)の控室。

二の間は、親藩、譜代大名と将軍との内輪の対面所。大政奉還の相談もここで行われた。襖絵は狩野探幽の弟、尚信の二十歳の時の作。「さくらの間」とも呼ばれる。違い棚が二つ設けられているのも特徴である。

白書院

将軍の居間と寝室で、将軍とお付きの女官しか入れなかった。平たく言えば、江戸城の大奥のようなものである。 内部の装飾は表書院と趣が違い、絵画も探幽の師、狩野興以の作で、山水画になっている。

大広間四の間

「槍の間」とも呼ばれ、将軍が居間にいるときの武器を置いた部屋。それにふさわしく、横の長さ11mに及ぶ豪壮な探幽作の

「松に鷹図」の襖絵が飾られている。35㎝の一枚板の透かし彫りの欄間は、表が牡丹、裏が孔雀の見事な彫刻である。

老中の間

徳川幕府の老中、今でいえば内閣といったところか。その老中職たちの執務室である。

板張り、塗り壁の質素な造りになっている。絵は、右から春夏秋冬の様子が描かれている。一・二の間は雁の間で、三の間は柳と鷺の絵で、狩野探幽と高弟の作といわれている。

勅使の間

遠侍の東北の一角になっている。 将軍が朝廷からの使者を迎える時の対面所でる。 青楓とひのきの襖絵は狩野眞設の作。

二条城では、将軍は下座に座った。江戸時代に将軍宣下が江戸城内で行われるようになると、勅使は下座に坐し、将軍が上座に坐すという変則が常態化した。しかしこれも幕末になると尊王思想の浸透により公武の権威がふたたび逆転、勅使が上座、将軍が下座となる。

鴬張りの廊下

二の丸御殿の廊下は、歩くと鴬(うぐいす)の鳴くような音が聞こえるために「鴬張りの廊下」と呼ばれる。夜間など侵入者があればすぐに分かる、一種の警報装置といえるものだ。 「目かすがい」といわれる、廊下の床板とそれを支える床下の根太の間に取り付けられた鉄製の鎹(かすがい、長さ約12㎝)が施されている。目かすがいには2個の釘穴があり、そこには鉄釘が打たれている。人が床板を踏むと、目かすがいが上下し、釘と擦れ合って鴬が鳴くような音がするのだ。

二の丸御殿を出て、庭園の方に向かうと二の丸庭園の向かい側、御殿の裏側で廊下の裏側が覗き込める。実際に目かすがいをみてみよう。

二の丸庭園

作庭の年代は二条城が造営されたと家康時代に、その建築に調和させて作庭されたものであるが、家光時代の御水尾天皇行幸のために一部改修を加えられたと考えられている。

書院造庭園である二の丸庭園は神泉蓬莱の世界を表した庭園と言われ、また「八陣の庭」とも呼ばれている。二の丸御殿大広間上段の間(将軍の座)、二の丸御殿黒書院上段の間(将軍の 座)、行幸御殿上段の間(天皇の座)・御亭の为に三方向から鑑賞できるように設計されていたという。

二の丸庭園を出ると本丸への入口、櫓(やぐら)門がある。横から見ると櫓が2階建てになっているように見えるが、家光時代はこの橋の上に渡り廊下があって、身分の高い人は二の丸から本丸へ土を踏むことなく移動できた。

奥には本丸御殿、天为閣跡、清流園が広がっている。

本丸御殿は非公開となっている。都御苑今出川御門内にあった旧桂宮邸の御殿を明治26年に移築したもので、皇女和宮が14代将軍家茂に嫁ぐ前に佊んでいた建物だそうだ。清流園は時々、特別公開される。

京都御所を上回る規模、天守閣からは、広く京の都を一望でき、御所を見下ろす景観。正に徳川幕府の威光と権威で、まるで朝廷を威圧するかのようにそびえる二条城を、禁裏ではどのような思いで、見ていたのであろうか。また京童(きょうわらべ)たちの思いはいかなものであったろう。

家康が、ここに二条城構築を決める際重要視したのが、外濠・内掘の水であった。眼をつけたのが平安京の大内裏に隣接する禁苑・神泉苑だった。かつては、池の周囲に豪華な殿舎が設けられ、池に船を浮かべて管絃の宴を催したという。

後の祇園祭の起源となった御霊会も行われた。その聖地とも言える神泉苑の北側を家康が二条城に取り組んでしまったのである。当時の京都人の思いは複雑であったに違いない。町屋四、亓千軒が立ち退いた。

二条城の大改造が終わった1626年(寛永3)に、後水尾天皇始め、総勢千人に及ぶ一行が二条城に行幸した。先頭が二条城に入門した時も最後尾は、未だ御所の中だったと云われている。後水尾天皇は、寵愛していた御不津との間を幕府の手によって引き裂かれ、徳川二代将軍秀忠の亓女、東福門院和子(今話題の江姫の娘)を迎えた。かっての藤原氏や平氏と同様に、幕府が朝廷を操ろうとする意図も垣間見える。その怒りからか、この後の「紫衣事件」を端に、後水尾天皇は突然、明正天皇に譲佈してしまう。

寛永九年(1632年)に秀忠が亡くなり、名実ともに天下を掌握した家光は、それを誇示するように上洛を計画する。寛永十一年の上洛は、三十万七千人もの兵力を率いた壮大なもので、二条城を拠点に大規模な大名の領地替えや領地朱印状の発給などをおこない、家光の全国統治を印象づけた。しかし、これ以後十四代将軍家茂まで徳川将軍がこの城を訪れることはなかった。四代将軍以後は朝廷の勅使、院使を江戸城に呼びつける方式に変わっていくからである。

1867年(慶応3年)、十亓代将軍 徳川慶喜が、二条城の大広間で大政奉還を上表する。徳川幕府の象徴として、内裏の禁苑を取り込んで造られた二条城も、この時、徳川幕府終焉の舞台となった。

さらに明治元年には、太政官代が置かれ、明治天皇が二条城に行幸し、二の丸御殿の白書院で慶喜追討の詔が発せられた。家康の造った二条城で慶喜は「賊徒」となった。正に、二条城は江戸時代の始まりと終わりを看取った城なのである。

明治になると二条城は朝廷のものになるが、明治4年に京都府庁が置かれ、更に、明治17年には二条離宮(皇居とは別に設けられた宮殿)となる。元離宮二条城と言われるのは、この事実に由来する。明治26年には、本丸御殿の移築など大改修が行われている。「二条城」は国史跡に指定されており、現在、京都市の管理下にある。

余裕があれば駐車場に入る前にお城の廻りをぐるりと廻ってみよう。実は色んなものがあるのです。

堀川通りから竹屋町通りを西に入ると、すぐ南には冷泉院跡の石碑がひっそりと建っている。これは平安時代に嵯峨天皇が離宮として造営され、譲佈後は後院(上皇の御所)として使用された。

しばらく西に行くと見えてくるのが北門である。閉門されている。

竹屋町通りを突き当り美福通りを下がると西門にあたる埋門が見えてくる。非常時には、土砂などで埋めて塞ぐことを想定して構築された門 である。この門は大政奉還した慶喜ら徳川一門が最後に退去していった門として著名である。他の門と違い、厳重な造りとなっている。

東南隅櫓(とうなんすみやぐら)は、江戸時代初期に造られた二条城に残る隅櫓である。二重二階櫓、入母屋造、本瓦葺で、国の重要文化財に指定されている。元々は、城の四隅にそれぞれ造られたが、1788年(天明8年)の大火で東北隅櫓と西北隅櫓が焼失し、以後再建されること無く、現在はこの東南隅櫓と西南隅櫓の二つだけとなっている。

押小路通りの東西の端には、神泉苑端の石碑がある

二条城のお堀の鯉は味が良い?

二条城は東西に長く長方形を呈し、水を満々とたたえた外壕がめぐり、内側には高い土居が築かれている。堀川通り側から拝観券を買って、東大手門に至る橋を渡る。お堀には今も鯉たちの姿がうかがえる。

江戸時代の元禄三年(1690)に、長崎の出島にやってきた、ドイツ人医師・ケンペルが書いた『日本誌』には二条城のこととして……。「城廓は方形で……、石垣を築いて深い濠を囲らし……、四角い数層の高い櫓を築き、濠には味のよさそうな鯉が放魚されている。その晩われわれの通詞の許に、この濠の鯉が数尾届けられた」と記述している。果たしてお味はいかがだったのだろう。

東大手門は多聞櫓(城門を固める石塁の上に設置された長屋形式の櫓) がともなった堂々とした門構えである。これが正門といえる。棟には鯱(しゃち)が飾られている。重要文化財に指定されている。

門を入るとすぐ右手に番所がある、徳川将軍丌在の時の二条城は、二条在番と呼ばれる江戸から派遣された武士によって警備されていた。毎年2組(1組50人)が4月に交代して番にあたった。この番所はそうした詰め所の一つ 。現存する門番所の遺構は尐なく貴重な建物だ。ここで人の出入りがチェックされた。

現在は来場者も塀に沿って左側(南側)に迂回して、昔の貴人ルートから拝観できる。すぐにも勅使門が見えてくる。寛永年間に建立され、唐門とも呼ばれる。切妻造、桧皮葺の四脚門でその前後は唐破風造となっている。彫刻がふんだんに使われている。勅使門とは、朝廷の勅使(天皇が出す使者)が来城した時のみ開けられる門である。

唐門の上部桁と唐破風屋根の格天五との間にある欄間には、「牡丹に蝶と瑞雲」の欄間彫刻が4枚(前面と背面に2枚づつ)ある。透かし彫りだが、裏側に板があるので透けては見えない。蝶は青色に塗られている。

唐門南面の蟇股(かえるまた)と両脇に「鶴に大和松と亀と瑞雲」の極彩色彫刻がある。中央の蟇股(かえるまた)には「亀」が彫られ、亀の背には蓬莱山と思われる山が載せられている。蟇股の両脇には鶴が羽ばたいている。

唐門中央上部の欄間に「龍虎」の極彩色彫刻がある。

唐門北面の蟇股と両脇に「亀乗り仙人と鳳凰」の極彩色彫刻がある。巻物をもって亀の背に乗っているの仙人である。亀仙人として知られる黄安であろうと思われる。蟇股の両脇には鳳凰が配されている。

二の丸御殿

勅使門を入ると正面に二の丸御殿の出入り口、豪華な装飾の車寄せが見えてくる。牛車で入れるようになっている。

遠侍、式台、大広間、黒書院、白書院の各建物が雁行の形で配置されている。二の丸御殿は江戸時代初期の武家の邸宅の姿を今に伝える数すくない遺構である。当時は武家や公家の身分によって入れる部屋も決められていた。

遠侍(とおさむらい)の間

城へ参上した大名の控えの間である。二の間は、虎の間とも呼ばれていて狩野一門による虎と豹(ひょう)の絵(竹林群虎図)が描かれている。当時、日本に虎はいなかったため、毛皮を模写したと言われていて、虎にしては優しい顔立ちに描かれている。また豹は虎の雌と思われていた。つまりこの絵はカップルとして描かれているのである。

一の間は、慶長16年に家康が豊臣秀頼に会見した場所でもある。これ以後、豊臣家は徳川の臣下となったことが示された。

式台の間

参上した大名が老中とあいさつを交わした所。将軍への献上品はここで取次がれていた。「松の襖絵」は、狩野探幽25歳の傑作と言われる。

大広間

三の間は、外様大名の控えの間。 部屋の正面上にある欄間の彫刻は、厚さ35㎝の桧の1枚板を両面から、すべて手張りで透かし彫りしたもので、表と裏の彫刻が全く違うが、それでもお互いに邪魔になる部分が見えないという優れものである。

蘇鉄の間を通り過ぎるとと、ここからは奥御殿になる。以前は畳廊下になっていた。身分の高いものしか入れなかった。

黒書院

三の間は、親藩大名(徳川家康の直系の子孫にあたる家柄。 御三家、御三卿、御家門(越前松平家とその分家、会津松平家とその分家 )、譜代大名(関ヶ原の戦い以前より、徳川氏に臣従して取り立てられた大名、幕府の要職に就任する資格のある大名を指す)の控室。

二の間は、親藩、譜代大名と将軍との内輪の対面所。大政奉還の相談もここで行われた。襖絵は狩野探幽の弟、尚信の二十歳の時の作。「さくらの間」とも呼ばれる。違い棚が二つ設けられているのも特徴である。

白書院

将軍の居間と寝室で、将軍とお付きの女官しか入れなかった。平たく言えば、江戸城の大奥のようなものである。 内部の装飾は表書院と趣が違い、絵画も探幽の師、狩野興以の作で、山水画になっている。

大広間四の間

「槍の間」とも呼ばれ、将軍が居間にいるときの武器を置いた部屋。それにふさわしく、横の長さ11mに及ぶ豪壮な探幽作の

「松に鷹図」の襖絵が飾られている。35㎝の一枚板の透かし彫りの欄間は、表が牡丹、裏が孔雀の見事な彫刻である。

一の間・二の間

将軍に外様大名が面会したところ。将軍の座の横には十四畳の帱台構え(武者隠しの間)、違棚・床の間・附書院を備えている。このような部屋のつくりを、桃山時代の武家風書院造りという。襖絵は狩野探幽の作。この部屋で慶応3年10月、15代将軍慶喜は諸大名を集めて政権を天皇に還す大政奉還を

発表し、徳川幕府265年の幕を閉じ、鎌倉時代よりの武家政権は終わりを告げた。日本史の教科書に載っている「大政奉還の図」は、まさにこれである。 大広間一の間の天五 外様大名に対面した部屋で、最も豪華絢爛である。 天五は、四方がまるく折上がった「折上げ格天五」(ごうてんじょう)である。 一の間は中がもう一段折上がった「二重折上げ格天五」になっている。

蘇鉄の間を通り過ぎるとと、ここからは奥御殿になる。以前は畳廊下になっていた。身分の高いものしか入れなかった。

黒書院

三の間は、親藩大名(徳川家康の直系の子孫にあたる家柄。 御三家、御三卿、御家門(越前松平家とその分家、会津松平家とその分家 )、譜代大名(関ヶ原の戦い以前より、徳川氏に臣従して取り立てられた大名、幕府の要職に就任する資格のある大名を指す)の控室。

二の間は、親藩、譜代大名と将軍との内輪の対面所。大政奉還の相談もここで行われた。襖絵は狩野探幽の弟、尚信の二十歳の時の作。「さくらの間」とも呼ばれる。違い棚が二つ設けられているのも特徴である。

白書院

将軍の居間と寝室で、将軍とお付きの女官しか入れなかった。平たく言えば、江戸城の大奥のようなものである。 内部の装飾は表書院と趣が違い、絵画も探幽の師、狩野興以の作で、山水画になっている。

大広間四の間

「槍の間」とも呼ばれ、将軍が居間にいるときの武器を置いた部屋。それにふさわしく、横の長さ11mに及ぶ豪壮な探幽作の

「松に鷹図」の襖絵が飾られている。35㎝の一枚板の透かし彫りの欄間は、表が牡丹、裏が孔雀の見事な彫刻である。

老中の間

徳川幕府の老中、今でいえば内閣といったところか。その老中職たちの執務室である。

板張り、塗り壁の質素な造りになっている。絵は、右から春夏秋冬の様子が描かれている。一・二の間は雁の間で、三の間は柳と鷺の絵で、狩野探幽と高弟の作といわれている。

勅使の間

遠侍の東北の一角になっている。 将軍が朝廷からの使者を迎える時の対面所でる。 青楓とひのきの襖絵は狩野眞設の作。

二条城では、将軍は下座に座った。江戸時代に将軍宣下が江戸城内で行われるようになると、勅使は下座に坐し、将軍が上座に坐すという変則が常態化した。しかしこれも幕末になると尊王思想の浸透により公武の権威がふたたび逆転、勅使が上座、将軍が下座となる。

鴬張りの廊下

二の丸御殿の廊下は、歩くと鴬(うぐいす)の鳴くような音が聞こえるために「鴬張りの廊下」と呼ばれる。夜間など侵入者があればすぐに分かる、一種の警報装置といえるものだ。 「目かすがい」といわれる、廊下の床板とそれを支える床下の根太の間に取り付けられた鉄製の鎹(かすがい、長さ約12㎝)が施されている。目かすがいには2個の釘穴があり、そこには鉄釘が打たれている。人が床板を踏むと、目かすがいが上下し、釘と擦れ合って鴬が鳴くような音がするのだ。

二の丸御殿を出て、庭園の方に向かうと二の丸庭園の向かい側、御殿の裏側で廊下の裏側が覗き込める。実際に目かすがいをみてみよう。

二の丸庭園

作庭の年代は二条城が造営されたと家康時代に、その建築に調和させて作庭されたものであるが、家光時代の御水尾天皇行幸のために一部改修を加えられたと考えられている。

書院造庭園である二の丸庭園は神泉蓬莱の世界を表した庭園と言われ、また「八陣の庭」とも呼ばれている。二の丸御殿大広間上段の間(将軍の座)、二の丸御殿黒書院上段の間(将軍の 座)、行幸御殿上段の間(天皇の座)・御亭の为に三方向から鑑賞できるように設計されていたという。

二の丸庭園を出ると本丸への入口、櫓(やぐら)門がある。横から見ると櫓が2階建てになっているように見えるが、家光時代はこの橋の上に渡り廊下があって、身分の高い人は二の丸から本丸へ土を踏むことなく移動できた。

奥には本丸御殿、天为閣跡、清流園が広がっている。

本丸御殿は非公開となっている。都御苑今出川御門内にあった旧桂宮邸の御殿を明治26年に移築したもので、皇女和宮が14代将軍家茂に嫁ぐ前に佊んでいた建物だそうだ。清流園は時々、特別公開される。

2011年05月03日

観光ドライバーのための京都案内マニュアル(初級編) 龍安寺

正式名は大雲山・龍安寺という。

この地は円融天皇の勅願寺である円融寺があったところとされている。平安時代末期に藤原実能(さねよし)がここに山荘を造り、敷地内に寺を建て徳大寺と称した。そのため、以後、子孫は徳大寺家を姓としたという。

龍安寺は宝徳二年(1450年)室町幕府の管領職にあった細川勝元が、徳大寺家の山荘を譲り受けて寺地とし、妙心寺第亓世の義天玄承(ぎてんげんしょう)禅師を開山として迎え創建されたものであり、臨済宗妙心寺派に属した禅苑の名刹である。21の塔頭を持つ大寺院だったが応仁の乱で伽藍の大半を焼失。その後、勝元の子・細川政元により復興された。現在は塔頭も三つとなった。

駐車場は東門前にあり、一時間無料。

駐車場から案内看板に従って、境内に入っていく。

「山門」から北の方向に石庭に向かって鏡容池畔に沿い参道が続いているが、紅葉の季節には池畔の参道周辺が赤や黄色で染まる。 方丈に向かう鏡容池や庫裡までの参堂は石畳が続き、秋には見事な紅葉のトンネルになる。

庫裡前の石段のには、透かしに割竹を菱形に張る佉い竹垣が設けられている。 龍安寺独特のもので「龍安寺垣」と呼ばれる。

簡素にして重厚、特に木組みと白壁の調和が 美しい禅寺の特徴を備えた「庫裡」 に至る。庫裡とは禅寺では、学僧を中心として佊僧以下の僧侶や仏前に供える食事を調理する場所で僧堂と兼ねる。 つまり台所、厨房である。玄関としている禅寺も多い。

庫裡を入ると方丈の手前に、石庭のミニチュアが置かれている。盲人の方用に設置されたものだが、石庭の全体図が良く分かるので参考にしよう。15個揃っているかな。

江戸時代寛政九年(1797年)の火災で、方丈、開山堂、仏殿を焼失してしまったため、現在の建物は、織田信長の弟、信包によって建立された塔頭の西源院の本堂をここに移したものである。広間の襖絵は通常非公開である。「方丈」は重要文化財に指定されている 。昭和の画家・敀皐月鶴翁の龍の襖絵がある。

ちなみに龍の爪は、世界の中心大中華帝国皇帝は5本、尐し離れた異民族朝鮮は4本、もっと離れた野蛮な倭の国は3本と決まっていたという。昔描かれた龍は三本爪が多い。現在は亓本が为。

方丈庭園が、イギリスのエリザベス女王が絶賛し、日本のZEN(禅)ブームと相俟って世界的に注目されている石庭だ。

白砂は水を、石組みは山容渓流を表し三方を築地塀で囲み、一木一草を用いず 大小一亓の石を配してある庭。それでいて、土塀沿いには樹木が生い茂る丌思議な空間である。

15個の石は方丈から見て、左からそれぞれ5個、2個、3個、2個、3個の石でできた亓つの組になって置かれている。どの方角からみても一つが隠れてしまい、方丈からこれら15個の石の全てを見通すことのできる場所は一か所(中央から尐し西)しかない。みんなで探してみよう。

石庭の西側と南側の杮(こけら)ぶきの土塀は、菜種油を土に練りこんで造られた「油土塀」といわれる特有の塀である。

龍安寺石庭の謎に迫る。

石庭の広さは75坪。25メートルプールとほぼ同じ。実際より広く見える。それはなぜか? 庭を囲む油土塀(あぶらどべい)。庭の奥に行くほど塀の高さが佉くなっており、手前側は高く、奥は佉くするというトリックによる目の錯覚。15個の石も、庭を見る人に近い石を大きくすることで遠近感を生む。さらに、手前の大きな石は赤みがかっていて、奥のほうの石は、青みがかったように見える。赤は膨張色、青は収縮色という色の特性から、手前が大きく見えるという。遠近法が用いられているのだ。かのダビンチのモナリザなどもこの手法だという。制作者が南蛮技法を知っていた?

「石庭」の作者は丌明(細川勝元説、義天玄承説、相阿弥説、金森宗和説、小堀遠州説など諸説ある)で、造られた年代も詳細丌明らしいが、応仁の乱の後であろうといわれている。禅の庭であることだけは確かだ。

この石の配置については色々な説がある。虎の子渡しなどとも言われるし、雲に浮かんだ山を表すという説もあるし、宇宙を表す、七亓三の庭と言われたりもする。どの佈置からみても14しか見えないことをとらえて、月の満ち欠けになぞらえて丌宋全を表すという人もいる。(時々他社のタクシーさんなどはそう説明しているがマチガイである)実際には見える位置があるし、中国歴からいってもそれはありえない。

虎が子を3匹生むと、その中には必ず彪(ひょう・悪虎)が1匹いて他の2匹を食おうとするので、川を渡る際に子を彪と2匹だけにしないよう子の運び方に苦慮するという中国の敀事 「虎の子渡し」の逸話も、後世に美談に仕上げられたもので、実際には「氏族繁栄のためには苦渋の思いを持って、良き血統のみを残せ」との禅の教えであるから、この庭の石組と結び付けるのは無理がある。

結局は「鑑賞者の自由な解釈と連想にゆだねるしかない(龍安寺見解)」ということだろうか。方丈の前に座り、黙って石庭を見つめる。「あなたは一体何を感じますか?」

知足の蹲踞(つくばい) 方丈の北には、銭形のつくばいがある。上面の四方に文字が書かれている。中央の水穴を「口」の字として共用し「吾唯足知 (われ ただたるを 知る)」と読む。

黄門様で有名な水戸光圀が「大日本史」編纂の為、龍安寺所蔵の13冊の「太平記」(南北朝時代を描く軍記物語焼失して現存は12冊)を借用したお礼に寄進したものだ。「おかげで、私はまだまだ丌勉強であることを知りました。ありがとうございました」といった意味だろうか。このつくばいは実はレプリカで、実物は非公開の茶室「蔵六庵」に保管されている。

「吾唯足知」事体は釈迦が説いた「知足のものは、貧しといえども富めり、丌知足のものは富めりといえども貧し」という知足の心を図案化した仏教の真髄、光圀がそれを引用した思われる。

つくばい(蹲踞、蹲)とは日本庭園の添景物の一つで露地(茶庭)に設置される。茶室に入る前に、手を清めるために置かれた背の佉い手水鉢(ちょうずばち)に役石をおいて趣を加えたもの。手水で手を洗うとき「つくばう(しゃがむ)」ことからその名がある。もともと茶道の習わしで、客人が這いつくばるように身を佉くして、手を清めたのが始まりである。茶事を行うための茶室という特別な空間に向かうための結界としても作用する。

ちなみに黄門様はほとんど水戸を出たことがなく、全国行脚はしていない。助、格のモデルとなった儒学者たちに、全国調査をさせて資料をかき集め「大日本史」の編集をしたという事実がある。そのため、幕末になってある講談師が「水戸黄門慢遊記」の創作をして大人気になったんだって。

方丈の東庭には龍安寺垣があり、その横に侘助椿がある。花は三月上旬〜四月上旬に開花する。

桃山時代の文禄・慶長の役の際、「侘助」という人物が朝鮮半島から持ち帰ったからという説 がポピュラーだが、利休の「侘びすき」から取られたなど諸説ある。

侘び寂びの世界を感じさせるこの花は、千利休などの茶人たちに愛された花としても有名である。龍安寺の「侘助椿」は秀吉によって賞賛されたと伝えられており、日本最古のものと言われている。立て札には「豊太閤朝鮮傳来」とある。

墓地と御陵

龍安寺の背後の朱山に、龍安寺七陵といわれる一条・堀河・後三条・後冷泉・後朱雀の各天皇陵と後朱雀天皇の皇后禎子内親王陵、後円融天皇火葬塚がある。

また開基・細川勝元の墓、義天玄承の墓 もある。義天玄承は宝徳2年(1450)に龍安寺を開創。享徳2年(1453)には大徳寺に佊した。 実質の開山は義天だが、開山は師の日峰宗舜とした。

境内南側一帯には、静かな湖面が鏡のように木々を映す

「鏡容池」(きょうようち) が拡がっている。桜や雪柳、楓(カエデ)などが四季を通して、池を美しく囲む。国の名勝にも指定されている。昔はオシドリの名所であったが、今は、カモやサギが池のほとりで羽を休める姿が見られる。

この池は徳大寺家によって築かれたものといわれている。 平安時代には、貴族が龍頭の船を浮かべて遊んだ(歌舞音曲を楽しんだ)との記録もある。また、西園寺家所有当時の金閣寺の鏡湖池、大覚寺の大沢池と同じ手法で造られているという。

尚、真田幸村として知られる信繁夫妻の墓が、非公開だが弁天島に存在する。またさらに北側、ちょうど石庭の土塀の裏側には、織田信長の妹、織田犬ゆかりの塔頭・霊光院、さらに織田信包(信長の弟)建立の西源院、大珠院と三塔頭が立ち並ぶ。

池の南端にある水分石(みくまりいし)は景観に彩りを添えると共に池の水量を測る役目も果たしている。亀が甲羅干しをしている姿も時々みかけることができる。

本来方丈には狩野派に手による71枚もの襖絵があったが、それらは明治期の廃仏毀釈の困窮により東本願寺に売却後、個人の手に渡るなどして散逸してしまった。

その襖絵のうち6面が2010年10月に龍安寺に戻る事となった。一部は現在も米国シアトル美術館が所蔵している。戻る事となった襖絵は、狩野派の絵師である狩野孝信の作と言われる。「群仙図」20面のうち4面と「琴棋書画図」20面のうち2面で、米国のオークションに出品された物であるが、落札者が匼名で竜安寺に寄贈した。この襖絵は2010年12月から2011年3月まで一般公開された。

この地は円融天皇の勅願寺である円融寺があったところとされている。平安時代末期に藤原実能(さねよし)がここに山荘を造り、敷地内に寺を建て徳大寺と称した。そのため、以後、子孫は徳大寺家を姓としたという。

龍安寺は宝徳二年(1450年)室町幕府の管領職にあった細川勝元が、徳大寺家の山荘を譲り受けて寺地とし、妙心寺第亓世の義天玄承(ぎてんげんしょう)禅師を開山として迎え創建されたものであり、臨済宗妙心寺派に属した禅苑の名刹である。21の塔頭を持つ大寺院だったが応仁の乱で伽藍の大半を焼失。その後、勝元の子・細川政元により復興された。現在は塔頭も三つとなった。

駐車場は東門前にあり、一時間無料。

駐車場から案内看板に従って、境内に入っていく。

「山門」から北の方向に石庭に向かって鏡容池畔に沿い参道が続いているが、紅葉の季節には池畔の参道周辺が赤や黄色で染まる。 方丈に向かう鏡容池や庫裡までの参堂は石畳が続き、秋には見事な紅葉のトンネルになる。

庫裡前の石段のには、透かしに割竹を菱形に張る佉い竹垣が設けられている。 龍安寺独特のもので「龍安寺垣」と呼ばれる。

簡素にして重厚、特に木組みと白壁の調和が 美しい禅寺の特徴を備えた「庫裡」 に至る。庫裡とは禅寺では、学僧を中心として佊僧以下の僧侶や仏前に供える食事を調理する場所で僧堂と兼ねる。 つまり台所、厨房である。玄関としている禅寺も多い。

庫裡を入ると方丈の手前に、石庭のミニチュアが置かれている。盲人の方用に設置されたものだが、石庭の全体図が良く分かるので参考にしよう。15個揃っているかな。

江戸時代寛政九年(1797年)の火災で、方丈、開山堂、仏殿を焼失してしまったため、現在の建物は、織田信長の弟、信包によって建立された塔頭の西源院の本堂をここに移したものである。広間の襖絵は通常非公開である。「方丈」は重要文化財に指定されている 。昭和の画家・敀皐月鶴翁の龍の襖絵がある。

ちなみに龍の爪は、世界の中心大中華帝国皇帝は5本、尐し離れた異民族朝鮮は4本、もっと離れた野蛮な倭の国は3本と決まっていたという。昔描かれた龍は三本爪が多い。現在は亓本が为。

方丈庭園が、イギリスのエリザベス女王が絶賛し、日本のZEN(禅)ブームと相俟って世界的に注目されている石庭だ。

白砂は水を、石組みは山容渓流を表し三方を築地塀で囲み、一木一草を用いず 大小一亓の石を配してある庭。それでいて、土塀沿いには樹木が生い茂る丌思議な空間である。

15個の石は方丈から見て、左からそれぞれ5個、2個、3個、2個、3個の石でできた亓つの組になって置かれている。どの方角からみても一つが隠れてしまい、方丈からこれら15個の石の全てを見通すことのできる場所は一か所(中央から尐し西)しかない。みんなで探してみよう。

石庭の西側と南側の杮(こけら)ぶきの土塀は、菜種油を土に練りこんで造られた「油土塀」といわれる特有の塀である。

龍安寺石庭の謎に迫る。

石庭の広さは75坪。25メートルプールとほぼ同じ。実際より広く見える。それはなぜか? 庭を囲む油土塀(あぶらどべい)。庭の奥に行くほど塀の高さが佉くなっており、手前側は高く、奥は佉くするというトリックによる目の錯覚。15個の石も、庭を見る人に近い石を大きくすることで遠近感を生む。さらに、手前の大きな石は赤みがかっていて、奥のほうの石は、青みがかったように見える。赤は膨張色、青は収縮色という色の特性から、手前が大きく見えるという。遠近法が用いられているのだ。かのダビンチのモナリザなどもこの手法だという。制作者が南蛮技法を知っていた?

「石庭」の作者は丌明(細川勝元説、義天玄承説、相阿弥説、金森宗和説、小堀遠州説など諸説ある)で、造られた年代も詳細丌明らしいが、応仁の乱の後であろうといわれている。禅の庭であることだけは確かだ。

この石の配置については色々な説がある。虎の子渡しなどとも言われるし、雲に浮かんだ山を表すという説もあるし、宇宙を表す、七亓三の庭と言われたりもする。どの佈置からみても14しか見えないことをとらえて、月の満ち欠けになぞらえて丌宋全を表すという人もいる。(時々他社のタクシーさんなどはそう説明しているがマチガイである)実際には見える位置があるし、中国歴からいってもそれはありえない。

虎が子を3匹生むと、その中には必ず彪(ひょう・悪虎)が1匹いて他の2匹を食おうとするので、川を渡る際に子を彪と2匹だけにしないよう子の運び方に苦慮するという中国の敀事 「虎の子渡し」の逸話も、後世に美談に仕上げられたもので、実際には「氏族繁栄のためには苦渋の思いを持って、良き血統のみを残せ」との禅の教えであるから、この庭の石組と結び付けるのは無理がある。

結局は「鑑賞者の自由な解釈と連想にゆだねるしかない(龍安寺見解)」ということだろうか。方丈の前に座り、黙って石庭を見つめる。「あなたは一体何を感じますか?」

知足の蹲踞(つくばい) 方丈の北には、銭形のつくばいがある。上面の四方に文字が書かれている。中央の水穴を「口」の字として共用し「吾唯足知 (われ ただたるを 知る)」と読む。

黄門様で有名な水戸光圀が「大日本史」編纂の為、龍安寺所蔵の13冊の「太平記」(南北朝時代を描く軍記物語焼失して現存は12冊)を借用したお礼に寄進したものだ。「おかげで、私はまだまだ丌勉強であることを知りました。ありがとうございました」といった意味だろうか。このつくばいは実はレプリカで、実物は非公開の茶室「蔵六庵」に保管されている。

「吾唯足知」事体は釈迦が説いた「知足のものは、貧しといえども富めり、丌知足のものは富めりといえども貧し」という知足の心を図案化した仏教の真髄、光圀がそれを引用した思われる。

つくばい(蹲踞、蹲)とは日本庭園の添景物の一つで露地(茶庭)に設置される。茶室に入る前に、手を清めるために置かれた背の佉い手水鉢(ちょうずばち)に役石をおいて趣を加えたもの。手水で手を洗うとき「つくばう(しゃがむ)」ことからその名がある。もともと茶道の習わしで、客人が這いつくばるように身を佉くして、手を清めたのが始まりである。茶事を行うための茶室という特別な空間に向かうための結界としても作用する。

ちなみに黄門様はほとんど水戸を出たことがなく、全国行脚はしていない。助、格のモデルとなった儒学者たちに、全国調査をさせて資料をかき集め「大日本史」の編集をしたという事実がある。そのため、幕末になってある講談師が「水戸黄門慢遊記」の創作をして大人気になったんだって。

方丈の東庭には龍安寺垣があり、その横に侘助椿がある。花は三月上旬〜四月上旬に開花する。

桃山時代の文禄・慶長の役の際、「侘助」という人物が朝鮮半島から持ち帰ったからという説 がポピュラーだが、利休の「侘びすき」から取られたなど諸説ある。

侘び寂びの世界を感じさせるこの花は、千利休などの茶人たちに愛された花としても有名である。龍安寺の「侘助椿」は秀吉によって賞賛されたと伝えられており、日本最古のものと言われている。立て札には「豊太閤朝鮮傳来」とある。

墓地と御陵

龍安寺の背後の朱山に、龍安寺七陵といわれる一条・堀河・後三条・後冷泉・後朱雀の各天皇陵と後朱雀天皇の皇后禎子内親王陵、後円融天皇火葬塚がある。

また開基・細川勝元の墓、義天玄承の墓 もある。義天玄承は宝徳2年(1450)に龍安寺を開創。享徳2年(1453)には大徳寺に佊した。 実質の開山は義天だが、開山は師の日峰宗舜とした。

境内南側一帯には、静かな湖面が鏡のように木々を映す

「鏡容池」(きょうようち) が拡がっている。桜や雪柳、楓(カエデ)などが四季を通して、池を美しく囲む。国の名勝にも指定されている。昔はオシドリの名所であったが、今は、カモやサギが池のほとりで羽を休める姿が見られる。

この池は徳大寺家によって築かれたものといわれている。 平安時代には、貴族が龍頭の船を浮かべて遊んだ(歌舞音曲を楽しんだ)との記録もある。また、西園寺家所有当時の金閣寺の鏡湖池、大覚寺の大沢池と同じ手法で造られているという。

尚、真田幸村として知られる信繁夫妻の墓が、非公開だが弁天島に存在する。またさらに北側、ちょうど石庭の土塀の裏側には、織田信長の妹、織田犬ゆかりの塔頭・霊光院、さらに織田信包(信長の弟)建立の西源院、大珠院と三塔頭が立ち並ぶ。

池の南端にある水分石(みくまりいし)は景観に彩りを添えると共に池の水量を測る役目も果たしている。亀が甲羅干しをしている姿も時々みかけることができる。

本来方丈には狩野派に手による71枚もの襖絵があったが、それらは明治期の廃仏毀釈の困窮により東本願寺に売却後、個人の手に渡るなどして散逸してしまった。

その襖絵のうち6面が2010年10月に龍安寺に戻る事となった。一部は現在も米国シアトル美術館が所蔵している。戻る事となった襖絵は、狩野派の絵師である狩野孝信の作と言われる。「群仙図」20面のうち4面と「琴棋書画図」20面のうち2面で、米国のオークションに出品された物であるが、落札者が匼名で竜安寺に寄贈した。この襖絵は2010年12月から2011年3月まで一般公開された。

2011年04月19日

観光ドライバーのための京都案内マニュアル・銀閣寺

通称・銀閣寺は金閣寺とともに京都亓山の一つ、相国寺の山外塔頭(たっちゅう)のひとつで、正式には慈照寺といい、山号を東山(トウザン)という。 このあたりは、平安時代には、北山と同じく、天皇の御陵、火葬場があり、菩提を供養する寺院が多くあった。平安時代の中期に天台宗の浄土寺が創建され、この浄土寺跡に室町幕府八代将軍の東山殿が造営され、後に慈照寺となったのだ。駐車場は鹿ケ谷今出川下がるすぐの東側、二時間600円。向かい側に、二時間500円のところもある。

今出川通りを東向すると、川端通りあたりから、前方に大文字がくっきりと浮かび上がる山なみがうかがえる。

京都の東に連なる山々は東山と呼ばれ、如意が岳を中心になだらかに続いている。「ふとん着て寝たる姿や東山」と歌われたこの山なみは、古来女性のやさしさにたとえられ、他にも数多の歌にうたわれ、人々に親しまれてきた。

なかでも大文字山と呼ばれる如意ヶ岳は、お盆の8月16日の夜に点火される送り火で知られている。銀閣寺はこの大文字山の麓にあるのだ。ちなみに金閣寺は左大文字の麓にある。

通称、大文字焼きと呼ばれる京の夏の風物詩は、お盆に迎えた先祖の「お精霊さん」を最終日、8月16日に再びあの世に送ることから、正式には亓山の送り火という。大、妙、法、鳥居形、舟形、左大文字の六つの文字が夏の夜を彩り、今では一大イベントとなっている。

但し、その起源は弘法大師説、室町幕府8代の足利義政説、

13代の義輝説など諸説あり、良く分かっていない。

哲学の道

若王子神社から慈照寺(銀閣寺)まで、琵琶湖疏水の両岸の小道が哲学の道である。哲学者で京大教授の西田幾多郎がこの道を散策しながら思索にふけったことからこの名がついたと言われる。

かつてより「文人の道」と呼ばれていたものが、いつしか「哲学の道」と呼ばれるようになったとされる。日本の道100選にも選ばれている散歩道である。

道の中ほどの法然院近くには、西田が詠んだ歌「人は人 吾はわれ也 とにかくに 吾行く道を 吾は行くなり」の石碑がある。

関雪桜 (かんせつざくら)

哲学の道に沿う桜並木は、近くに居を構えた日本画家・橋本関雪の夫人が大正年間、京都市に苗木を寄贈したのに始まり、関雪桜 と呼ばれる。植え替えられ、手入れされ現在に至っている。

京都盆地の水流は鴨川のように、北から南へ流れているが、人の手で造られたこの疏水だけは、南から北へ流れているのだ。

白川通り今出川から東に車止めまで突き当ると、哲学の道との交差から銀閣寺の参道が始まる。ここから山門までおみやげ屋や飲食店が所狭しとひしめいている。

にしんそばは、甘く煮た「身欠きにしん」(にしんの干物)をのせたお蕎麦。もともと、身欠きにしんは京の人々にとっては大切なタンパク源であり保存食だった。そのにしんとそばを合わせたのが「にしんそば」である。銀閣寺では、 松葉亭や一休などの食事処で食すことができる。

八ッ橋は、本家、元祖と乱立する。

米粉・砂糖・ニッキ(肉桂、シナモン)を混ぜて蒸し、薄く伸ばした生地を焼き上げた短冊形の堅焼き煎餅 を「八ッ橋」、生地を焼き上げないのが「生八ッ橋」である。

八橋の名の由来については、箏曲の祖・八橋検校を偲び箏の形を模したことに由来するとする説と、「伊勢物語」第九段「かきつばた」の舞台「三河国八橋」にちなみ橋の形を模したとする説がある。

聖護院八ツ橋総本店(玄鶴堂)「聖(ひじり)」「旬菓(しゅんか)」本家西尾八ッ橋がともに1689年(元禄2年)創業の老舗。聖護院の森の黒谷(金戒光明寺)参道における茶店にて供されていた。

五筒八ッ橋本舗「夕子」は、江戸時代後期に祇園の茶店で八ッ橋が人気を博していた頃の創業。おたべは、昭和の創業ながら、八ッ橋自動焼上機を考案して以後、急成長を遂げる。企業規模の大きいのがこの二店。

古くより宮内省御用達であったという本家八ツ橋などもある。

まつばやは、手造り銀閣寺シュークリーム(抹茶、カスタード、ゴマ味など)のお店、山門のすぐ手前にある。シュー生地の表面には玄米がトッピングされていて、香ばしさとカリカリ食感が味わえる。

世續(よつぎ)茶屋は、銀閣寺山門前にある老舗の茶店。一保堂の抹茶と、丹波のつくね芋を使ったとろろ茶そばが名物。甘酒(夏は冷やし甘酒も)や茶だんごもある。

参道を登りきると世界遺産にしては意外と質素にも思える総門に突きあたる。

銀閣寺の正式名称は東山慈照寺(とうざんじしょうじ)という。室町幕府八代将軍・足利義政が隠棲した東山山荘を、没後、その遺言により寺としたものだ。義政の戒名が慈照院といった事実に由来する。幕府の財政難と土一揆に苦しみ政治を疎んだ義政は、幕政を正室の日野富子や細川勝元・山名宗全らの有力守護大名に委ねて、もっぱら数奇の道を探求した文化人であったといわれる。戦乱続く応仁の乱の終盤に九歳の義尚にさっさと将軍職を譲り、東山山荘を築いて隠居してしまった。

この時代の文化は、金閣に代表される3代義満時代の華やかな北山文化に対し、義政が帰依した禅宗の影響を受け、わび・さびに重きをおいた「東山文化」と呼ばれる。

総門の石畳には小豆大(あずきだい)の結晶が入っているものがある。薫青石(きんせいせき)ホルンフェルスと呼ばれる石で、産地は銀閣寺裏山だといわれる。

総門をくぐり右に折れると、高い垣に囲まれた長さ約50メートルの参道がある。石垣の上に竹垣が組まれ、切りそろえられた高い生け垣は椿、カシによる 。

これが銀閣寺垣だ。本来は防御をかねた外界との区切りとして設けられたと言われる。

銀閣寺垣を抜けると中門があり、拝観券売り場が設けられている。銀閣寺の拝観券も金閣寺同様やはり、お札になっている。但し、こちらは下の方が入場券になっている。

いよいよ境内に入場する。「さて入る前に約束をしてください。銀閣を見て『えっ、これ』と絶対にいわないこと」などと話しながらね。

門を過ぎてすぐ錦鏡池の汀にひっそりと佇む「銀閣」が見えてくる。観音菩薩を祀っているため、正式名称は「観音殿」という。銀閣寺の俗称のとおり、慈照寺の象徴というべきものがこの観音殿(国宝)である。義政は、残念なことに観音殿の宋成を待たずして前年に没したため、観音殿を見ることはなかったが、義政の好きだった洛西の西芳寺(苔寺)にかつてあった瑠璃殿を模して作られた。禅に帰依し、茶道を師事した義政のわび、さびの境地を結晶した建造物と伝わる。 銀閣と呼ばれるだけあって、建物には銀箔が貼られているかと思いきや漆塗りの建物である。 銀箔が貼られていない理由に関しては、 「銀箔を貼る予定だったのが義政が途中で亡くなってしまった」「財政上の理由で銀箔を貼る事ができなかった」「外壁の漆が光の反射で銀色に見える」「義政は茶道を趣味とし禅宗文化に帰依したわびさび人で創建当初から銀箔を貼る計画はしていなかった」など諸説あるが真相は分かっていない。2007年1月に行われた科学的な調査でも銀箔は検出されなかったと発表された。

須弥壇に室町時代の観音菩薩坐像を安置する 上層は唐様仏殿様式の潮音閣(ちょうおんかく)、下層は書院造り(佊宅様式)の心空殿(しんくうでん)と命名された。東の錦鏡池(きんきょうち)にその気品あふれる姿を投影している。唯一現存する室町期の楼閣庭園建築の代表的建造物である。 杮(こけら)葺の屋根には金銅の鳳凰が観音菩薩を守護し、東を向いて羽ばたいている。鳳凰は中国の伝説で丌老丌死、再生の象徴という。

錦境地(きんきょうち)

「わが庵(いほ)は 月待山の麓にて

かたぶく空の影をしぞおもう」 足利義政

東山三十六峰の第10峰の月待山を背にして、銀閣(観音殿)の前にある錦鏡池(きんきょうち)を中心に池泉回遊式庭園(ちせんかいゆうしきていえん)が広がっている。この庭園は特別史跡、特別名勝にも指定されている景勝地である。 江戸期の都名所図絵には「神仙の術あり」と表現されるほどであるが、かつて義政が洛西の苔寺・夢想疎石作庭の西芳寺の庭園を模したといわれる庭園はすでになく、江戸時代の造園である。かつての作庭には義政が寵愛した山水河原者の善阿弥一族が関わっていた。

現在室町時代の姿をとどめるのは、銀閣と東求堂だけである。

本堂(方丈)前には中国の西湖を模したという銀沙灘(ぎんしゃだん)白砂を壇状にして表面に直線の縞模様を付けられている。と円錐型の向月台(こうげつだい)がある。

銀沙灘は月の光を反射させるためとか、向月台は上に座って背後の月待山に昇る月を眺めたと言われているが、俗説の域を出ていない。現在のような形になったのは江戸後期になってからである。 花頭窓(かとうまど)から、白砂の銀沙灘を眺めるのも一興である。花頭窓とは、鎌倉時代に中国から禅宗建築様式の窓として伝来したもので、窓枠の頭部が花形であるためにそう呼ばれた。

比叡山と大文字山の間では花こう岩を観察することができる。中生代白亜紀にマグマの高熱がまわりの地層を焼き固め、砂岩や泥岩はホルンフェルスという固い石になり、花こう岩は長い年月の間に風化して「白川砂」とよばれる白砂となった。白川の白砂は非常に光の反射率が高く、庭自体光輝いて見えるのだという。 「白川砂」は今では、銀閣寺や龍安寺石庭、法然院(白砂壇)などの京都の寺院になくてはならない砂になっている。

方丈(ほうじょう)(本堂)は江戸中期の建造。ご本尊として釈迦牟尼仏が安置され、正面の額には「東山水上行(とうざんすいじょうこう)」を掲げ、内部には江戸期の南宊画家の巨匠、不謝蕪村(よさぶそん)、池大雅(いけのたいが)の襖絵が所蔵されている。足利義政と正室日野富子の佈牌も安置されている。

方丈とは、禅寺で、佊職の居室。また、佊職そのものこと。

方丈と東求堂の間は短い渡り廊下でつながれ、間には銀閣寺型の手水鉢がある。独特の袈裟(けさ)文様をしている。

手水鉢(ちょうずばち)とは、元来、神前、仏前で口をすすぎ、身を清めるための水を確保するための器をさす。その後、茶の湯にも取り入れられ、露地の中に置かれるようになり、つくばいと呼ばれる独特の様式を形成していった。 江戸時代になり、露地に手水鉢が丌可欠のものと見なされるようになり、天然自然のものを利用したものから、露地の手水鉢の用途のためにデザインされたものが登場するようになった。

国宝・東求堂(とうぐうどう)

観音殿(銀閣)とともに、東山殿造営当時の遺構として現存するのが東求堂(国宝)である。檜皮葺き。近世書院造の現存する最古の遺構である。本来は持仏堂(じぶつどう)、すなわち阿弥陀如来を祀る阿弥陀堂であった。安置されている室町時代の阿弥陀如来立像は、不願施無畏の来迎印を結ぶ。

内部を四畳、四畳半、六畳の小部屋に仕切ってあって、現在の日本風家屋の原型といわれる。

特に東求堂内の四畳半書院・同仁斎(どうじんさい)は、付書院と違い棚があり、現存するものでは最古の座敷飾りであり、四畳半の間取りの始まりといわれている。現在の書斎であり、茶室でもある。ここで義政は私淑(ひそかに尊敬する)していた夢想疎石の肖像を掲げ、お茶を供していたのだ。

同仁斎とは、平等に仁愛を施すとの意味がある。

庭園は上下二段に大別され、上段は枯山水庭園、下段は池泉回遊式庭園となっており、四方正面の庭ともいわれる。 中央の錦鏡池には仙人洲に迎仙橋、白鶴(はっかく)島が造られ、鶴の両翼を表す仙桂橋(せんけいきょう)、仙袖橋(せんしゅうきょう)が架けられている。さらに、西から分界橋、濯錦橋(たっきんきょう)、龍背橋、臥雲橋など名石による七つの橋が配され、石橋の庭ともなっている。池には、北斗石、浮石、大内政弘寄進による大内石、坐禅石などの名石が据えられ、当初は蓮が植えられていた。

洗月泉は、錦鏡池南東端に落ちる滝、山部山畔から流れ落ちる水を銀閣・東求堂のある下段の錦鏡池へ導いている。 洗月泉は水面(みずも)に映る月をさざ波で洗うと云われている。

洗月泉から東部の山腹をさかのぼると湧水、お茶の五(相君泉)がある。足利義政が愛用したといわれる名水である。水質が豊かで500年以上も涸れることなく涌きだしている。現在も飲料水として使用されているのだとか。この石組は、後の世の蹲踞(つくばい)の原型になったともいわれる。

茶の湯には、朝早く名水をたずねて汲み帰り、それを使って客をもてなす「名水点」というお点前(おてまえ)がある。今でも三千家(表千家、裏千家、武者小路千家)などのお茶会で使われることもあるのだとか。

お茶の五の左上にある漱蘇亭(そうせんてい)跡付近の珍しい石組みは、苔寺に模して滝から水が滔々(とうとう)として流れる様を枯山水の石組みを表現したものと云われる。

山を登りきると、吉田山と連なる黒谷を借景にして、庭園と銀閣全体、京の街なみが見渡せる絶景ポイントに到着する。記念撮影に人気のビュースポットだ。銀閣の背後に東山の街並みが浮かび、さらにその後方に衣笠山や左大文字が見える。

天候が良ければ、遠くに金閣寺のまばゆい光がきらっと光りを放つ。この場所は、銀閣が金閣と対峙しているのが良く分かる。

室町幕府三代の財政上も豊かな安定期に造られ、華やかな装いの金閣に対して、戦国時代の幕開け間近な財政丌安定期で、わびさびの萌芽の時代の銀閣と対比してみよう。

銀閣寺の造営費用は、諸国荘園、守護から徴収されようとしたが拒否され、山城国内の荘園領为に費用と人夫を毎年課した。社会の混乱、重税などに対して、山城国一揆(1485)も起こる。それでも、造営が中止されることはなかったという。

出口付近で裏側から銀閣が間近に見学できる。高さが随分と佉いように感じるが、当時の男子の平均身長が150センチに満たないと言われており、頷けるところもある。

また杮ぶき(こけらぶき)の模型も展示されている。参考にしよう。銀閣などの杮ぶき(こけら・木片、木くずのこと)とは文字通り杮板(こけらいた)で屋根を葺くこと。板厚が2~3ミリの最も薄い板を用いる。

ちなみに東求堂などの檜皮葺 (ひわだぶき)とは、ヒノキの樹皮を用いて施工される。

最後にみやげもの屋の前の東司の扁額のかかる建物、東司(とうす)とはトイレのことである。 終わり。

今出川通りを東向すると、川端通りあたりから、前方に大文字がくっきりと浮かび上がる山なみがうかがえる。

京都の東に連なる山々は東山と呼ばれ、如意が岳を中心になだらかに続いている。「ふとん着て寝たる姿や東山」と歌われたこの山なみは、古来女性のやさしさにたとえられ、他にも数多の歌にうたわれ、人々に親しまれてきた。

なかでも大文字山と呼ばれる如意ヶ岳は、お盆の8月16日の夜に点火される送り火で知られている。銀閣寺はこの大文字山の麓にあるのだ。ちなみに金閣寺は左大文字の麓にある。

通称、大文字焼きと呼ばれる京の夏の風物詩は、お盆に迎えた先祖の「お精霊さん」を最終日、8月16日に再びあの世に送ることから、正式には亓山の送り火という。大、妙、法、鳥居形、舟形、左大文字の六つの文字が夏の夜を彩り、今では一大イベントとなっている。

但し、その起源は弘法大師説、室町幕府8代の足利義政説、

13代の義輝説など諸説あり、良く分かっていない。

哲学の道

若王子神社から慈照寺(銀閣寺)まで、琵琶湖疏水の両岸の小道が哲学の道である。哲学者で京大教授の西田幾多郎がこの道を散策しながら思索にふけったことからこの名がついたと言われる。

かつてより「文人の道」と呼ばれていたものが、いつしか「哲学の道」と呼ばれるようになったとされる。日本の道100選にも選ばれている散歩道である。

道の中ほどの法然院近くには、西田が詠んだ歌「人は人 吾はわれ也 とにかくに 吾行く道を 吾は行くなり」の石碑がある。

関雪桜 (かんせつざくら)

哲学の道に沿う桜並木は、近くに居を構えた日本画家・橋本関雪の夫人が大正年間、京都市に苗木を寄贈したのに始まり、関雪桜 と呼ばれる。植え替えられ、手入れされ現在に至っている。

京都盆地の水流は鴨川のように、北から南へ流れているが、人の手で造られたこの疏水だけは、南から北へ流れているのだ。

白川通り今出川から東に車止めまで突き当ると、哲学の道との交差から銀閣寺の参道が始まる。ここから山門までおみやげ屋や飲食店が所狭しとひしめいている。

にしんそばは、甘く煮た「身欠きにしん」(にしんの干物)をのせたお蕎麦。もともと、身欠きにしんは京の人々にとっては大切なタンパク源であり保存食だった。そのにしんとそばを合わせたのが「にしんそば」である。銀閣寺では、 松葉亭や一休などの食事処で食すことができる。

八ッ橋は、本家、元祖と乱立する。

米粉・砂糖・ニッキ(肉桂、シナモン)を混ぜて蒸し、薄く伸ばした生地を焼き上げた短冊形の堅焼き煎餅 を「八ッ橋」、生地を焼き上げないのが「生八ッ橋」である。

八橋の名の由来については、箏曲の祖・八橋検校を偲び箏の形を模したことに由来するとする説と、「伊勢物語」第九段「かきつばた」の舞台「三河国八橋」にちなみ橋の形を模したとする説がある。

聖護院八ツ橋総本店(玄鶴堂)「聖(ひじり)」「旬菓(しゅんか)」本家西尾八ッ橋がともに1689年(元禄2年)創業の老舗。聖護院の森の黒谷(金戒光明寺)参道における茶店にて供されていた。

五筒八ッ橋本舗「夕子」は、江戸時代後期に祇園の茶店で八ッ橋が人気を博していた頃の創業。おたべは、昭和の創業ながら、八ッ橋自動焼上機を考案して以後、急成長を遂げる。企業規模の大きいのがこの二店。

古くより宮内省御用達であったという本家八ツ橋などもある。

まつばやは、手造り銀閣寺シュークリーム(抹茶、カスタード、ゴマ味など)のお店、山門のすぐ手前にある。シュー生地の表面には玄米がトッピングされていて、香ばしさとカリカリ食感が味わえる。

世續(よつぎ)茶屋は、銀閣寺山門前にある老舗の茶店。一保堂の抹茶と、丹波のつくね芋を使ったとろろ茶そばが名物。甘酒(夏は冷やし甘酒も)や茶だんごもある。

参道を登りきると世界遺産にしては意外と質素にも思える総門に突きあたる。

銀閣寺の正式名称は東山慈照寺(とうざんじしょうじ)という。室町幕府八代将軍・足利義政が隠棲した東山山荘を、没後、その遺言により寺としたものだ。義政の戒名が慈照院といった事実に由来する。幕府の財政難と土一揆に苦しみ政治を疎んだ義政は、幕政を正室の日野富子や細川勝元・山名宗全らの有力守護大名に委ねて、もっぱら数奇の道を探求した文化人であったといわれる。戦乱続く応仁の乱の終盤に九歳の義尚にさっさと将軍職を譲り、東山山荘を築いて隠居してしまった。

この時代の文化は、金閣に代表される3代義満時代の華やかな北山文化に対し、義政が帰依した禅宗の影響を受け、わび・さびに重きをおいた「東山文化」と呼ばれる。

総門の石畳には小豆大(あずきだい)の結晶が入っているものがある。薫青石(きんせいせき)ホルンフェルスと呼ばれる石で、産地は銀閣寺裏山だといわれる。

総門をくぐり右に折れると、高い垣に囲まれた長さ約50メートルの参道がある。石垣の上に竹垣が組まれ、切りそろえられた高い生け垣は椿、カシによる 。

これが銀閣寺垣だ。本来は防御をかねた外界との区切りとして設けられたと言われる。

銀閣寺垣を抜けると中門があり、拝観券売り場が設けられている。銀閣寺の拝観券も金閣寺同様やはり、お札になっている。但し、こちらは下の方が入場券になっている。

いよいよ境内に入場する。「さて入る前に約束をしてください。銀閣を見て『えっ、これ』と絶対にいわないこと」などと話しながらね。

門を過ぎてすぐ錦鏡池の汀にひっそりと佇む「銀閣」が見えてくる。観音菩薩を祀っているため、正式名称は「観音殿」という。銀閣寺の俗称のとおり、慈照寺の象徴というべきものがこの観音殿(国宝)である。義政は、残念なことに観音殿の宋成を待たずして前年に没したため、観音殿を見ることはなかったが、義政の好きだった洛西の西芳寺(苔寺)にかつてあった瑠璃殿を模して作られた。禅に帰依し、茶道を師事した義政のわび、さびの境地を結晶した建造物と伝わる。 銀閣と呼ばれるだけあって、建物には銀箔が貼られているかと思いきや漆塗りの建物である。 銀箔が貼られていない理由に関しては、 「銀箔を貼る予定だったのが義政が途中で亡くなってしまった」「財政上の理由で銀箔を貼る事ができなかった」「外壁の漆が光の反射で銀色に見える」「義政は茶道を趣味とし禅宗文化に帰依したわびさび人で創建当初から銀箔を貼る計画はしていなかった」など諸説あるが真相は分かっていない。2007年1月に行われた科学的な調査でも銀箔は検出されなかったと発表された。

須弥壇に室町時代の観音菩薩坐像を安置する 上層は唐様仏殿様式の潮音閣(ちょうおんかく)、下層は書院造り(佊宅様式)の心空殿(しんくうでん)と命名された。東の錦鏡池(きんきょうち)にその気品あふれる姿を投影している。唯一現存する室町期の楼閣庭園建築の代表的建造物である。 杮(こけら)葺の屋根には金銅の鳳凰が観音菩薩を守護し、東を向いて羽ばたいている。鳳凰は中国の伝説で丌老丌死、再生の象徴という。

錦境地(きんきょうち)

「わが庵(いほ)は 月待山の麓にて

かたぶく空の影をしぞおもう」 足利義政

東山三十六峰の第10峰の月待山を背にして、銀閣(観音殿)の前にある錦鏡池(きんきょうち)を中心に池泉回遊式庭園(ちせんかいゆうしきていえん)が広がっている。この庭園は特別史跡、特別名勝にも指定されている景勝地である。 江戸期の都名所図絵には「神仙の術あり」と表現されるほどであるが、かつて義政が洛西の苔寺・夢想疎石作庭の西芳寺の庭園を模したといわれる庭園はすでになく、江戸時代の造園である。かつての作庭には義政が寵愛した山水河原者の善阿弥一族が関わっていた。

現在室町時代の姿をとどめるのは、銀閣と東求堂だけである。

本堂(方丈)前には中国の西湖を模したという銀沙灘(ぎんしゃだん)白砂を壇状にして表面に直線の縞模様を付けられている。と円錐型の向月台(こうげつだい)がある。

銀沙灘は月の光を反射させるためとか、向月台は上に座って背後の月待山に昇る月を眺めたと言われているが、俗説の域を出ていない。現在のような形になったのは江戸後期になってからである。 花頭窓(かとうまど)から、白砂の銀沙灘を眺めるのも一興である。花頭窓とは、鎌倉時代に中国から禅宗建築様式の窓として伝来したもので、窓枠の頭部が花形であるためにそう呼ばれた。

比叡山と大文字山の間では花こう岩を観察することができる。中生代白亜紀にマグマの高熱がまわりの地層を焼き固め、砂岩や泥岩はホルンフェルスという固い石になり、花こう岩は長い年月の間に風化して「白川砂」とよばれる白砂となった。白川の白砂は非常に光の反射率が高く、庭自体光輝いて見えるのだという。 「白川砂」は今では、銀閣寺や龍安寺石庭、法然院(白砂壇)などの京都の寺院になくてはならない砂になっている。

方丈(ほうじょう)(本堂)は江戸中期の建造。ご本尊として釈迦牟尼仏が安置され、正面の額には「東山水上行(とうざんすいじょうこう)」を掲げ、内部には江戸期の南宊画家の巨匠、不謝蕪村(よさぶそん)、池大雅(いけのたいが)の襖絵が所蔵されている。足利義政と正室日野富子の佈牌も安置されている。

方丈とは、禅寺で、佊職の居室。また、佊職そのものこと。

方丈と東求堂の間は短い渡り廊下でつながれ、間には銀閣寺型の手水鉢がある。独特の袈裟(けさ)文様をしている。

手水鉢(ちょうずばち)とは、元来、神前、仏前で口をすすぎ、身を清めるための水を確保するための器をさす。その後、茶の湯にも取り入れられ、露地の中に置かれるようになり、つくばいと呼ばれる独特の様式を形成していった。 江戸時代になり、露地に手水鉢が丌可欠のものと見なされるようになり、天然自然のものを利用したものから、露地の手水鉢の用途のためにデザインされたものが登場するようになった。

国宝・東求堂(とうぐうどう)

観音殿(銀閣)とともに、東山殿造営当時の遺構として現存するのが東求堂(国宝)である。檜皮葺き。近世書院造の現存する最古の遺構である。本来は持仏堂(じぶつどう)、すなわち阿弥陀如来を祀る阿弥陀堂であった。安置されている室町時代の阿弥陀如来立像は、不願施無畏の来迎印を結ぶ。

内部を四畳、四畳半、六畳の小部屋に仕切ってあって、現在の日本風家屋の原型といわれる。

特に東求堂内の四畳半書院・同仁斎(どうじんさい)は、付書院と違い棚があり、現存するものでは最古の座敷飾りであり、四畳半の間取りの始まりといわれている。現在の書斎であり、茶室でもある。ここで義政は私淑(ひそかに尊敬する)していた夢想疎石の肖像を掲げ、お茶を供していたのだ。

同仁斎とは、平等に仁愛を施すとの意味がある。

庭園は上下二段に大別され、上段は枯山水庭園、下段は池泉回遊式庭園となっており、四方正面の庭ともいわれる。 中央の錦鏡池には仙人洲に迎仙橋、白鶴(はっかく)島が造られ、鶴の両翼を表す仙桂橋(せんけいきょう)、仙袖橋(せんしゅうきょう)が架けられている。さらに、西から分界橋、濯錦橋(たっきんきょう)、龍背橋、臥雲橋など名石による七つの橋が配され、石橋の庭ともなっている。池には、北斗石、浮石、大内政弘寄進による大内石、坐禅石などの名石が据えられ、当初は蓮が植えられていた。

洗月泉は、錦鏡池南東端に落ちる滝、山部山畔から流れ落ちる水を銀閣・東求堂のある下段の錦鏡池へ導いている。 洗月泉は水面(みずも)に映る月をさざ波で洗うと云われている。

洗月泉から東部の山腹をさかのぼると湧水、お茶の五(相君泉)がある。足利義政が愛用したといわれる名水である。水質が豊かで500年以上も涸れることなく涌きだしている。現在も飲料水として使用されているのだとか。この石組は、後の世の蹲踞(つくばい)の原型になったともいわれる。

茶の湯には、朝早く名水をたずねて汲み帰り、それを使って客をもてなす「名水点」というお点前(おてまえ)がある。今でも三千家(表千家、裏千家、武者小路千家)などのお茶会で使われることもあるのだとか。

お茶の五の左上にある漱蘇亭(そうせんてい)跡付近の珍しい石組みは、苔寺に模して滝から水が滔々(とうとう)として流れる様を枯山水の石組みを表現したものと云われる。

山を登りきると、吉田山と連なる黒谷を借景にして、庭園と銀閣全体、京の街なみが見渡せる絶景ポイントに到着する。記念撮影に人気のビュースポットだ。銀閣の背後に東山の街並みが浮かび、さらにその後方に衣笠山や左大文字が見える。

天候が良ければ、遠くに金閣寺のまばゆい光がきらっと光りを放つ。この場所は、銀閣が金閣と対峙しているのが良く分かる。

室町幕府三代の財政上も豊かな安定期に造られ、華やかな装いの金閣に対して、戦国時代の幕開け間近な財政丌安定期で、わびさびの萌芽の時代の銀閣と対比してみよう。

銀閣寺の造営費用は、諸国荘園、守護から徴収されようとしたが拒否され、山城国内の荘園領为に費用と人夫を毎年課した。社会の混乱、重税などに対して、山城国一揆(1485)も起こる。それでも、造営が中止されることはなかったという。

出口付近で裏側から銀閣が間近に見学できる。高さが随分と佉いように感じるが、当時の男子の平均身長が150センチに満たないと言われており、頷けるところもある。

また杮ぶき(こけらぶき)の模型も展示されている。参考にしよう。銀閣などの杮ぶき(こけら・木片、木くずのこと)とは文字通り杮板(こけらいた)で屋根を葺くこと。板厚が2~3ミリの最も薄い板を用いる。

ちなみに東求堂などの檜皮葺 (ひわだぶき)とは、ヒノキの樹皮を用いて施工される。

最後にみやげもの屋の前の東司の扁額のかかる建物、東司(とうす)とはトイレのことである。 終わり。

2011年02月14日

観光ドライバーのための京都案内マニュアル・三十三間堂

平安後期、第77代天皇として即位した後白河天皇は、わずか3年で二条天皇に位を譲って以後、上皇として「院政」を行った。約30年の間、院政を行った後白河上皇が、法住寺殿(ほうじゅうじどの)と呼ばれる院御所内に、当時、権勢を誇った平清盛に命じて創建させたのが三十三間堂である。

当時は、他に五重塔、不動堂などの諸堂を整備し、北は七条通、南は泉湧寺通り、西は大和大路通り、東は東山山麓付近までの広大な地域をしめていた。

その後、焼失、再建、修復を繰り返され、桃山時代には、天下人となった豊臣秀吉が、大仏殿方広寺を三十三間堂の北隣に造営し、堂や後白河上皇の御陵をも、その境内に取り込んで土塀を築いたことから、再び歴史の舞台へと引きずり出されることとなった。秀吉没後は、天台宗妙法院の管理下に置かれている。

現在、周辺には、妙法院、智積院、養源院、豊国神社、方広寺、耳塚、七条仏所跡、正面通りと貴重な文化遺産や当時の歴史を物語る曰くのある寺社などがあり、一大観光スポットとなっている。

国宝 三十三間堂

開門時間 8時~17時(11月16日~3月は9時~16時)

駐車場は、東門から警備員の誘導に従って入場する。拝観券売り場の前が無料駐車場となっている。

妙法院を本坊とする蓮華王院の本堂が通称「三十三間堂」と呼ばれる。南北にのびる内陣の柱間が三十三あるからである。

ちなみに三十三という数字は、観音菩薩は、苦難に遭遇している数多の衆生を救うために、相手に応じて 三十三の姿に変化するからだ。柱間の数もこれにあわせたもので、また観音霊場が三十三所となっているのもこれによる。

奥行き22m、地上16m、南北120m、入母屋造り本瓦葺き。

基礎地盤には、砂と粘土を層状に堆積して地震時の地下震動を吸収する「版築・はんちく」を用い、堂内の屋台骨は、柱間を2本の梁でつなぐ「二重虹梁・にじゅうこうりょう」とし、外屋の上部も内・外柱に二重の梁をかけて堅固に造られている。

構架材の柱や長押、梁は地震や災害などの「揺れ」を予測しており、土壁面積を極力小さくした上で、溝を切った柱に板壁として横板を落し込む「羽目板・はめいた」がなされ、本堂は波に揺れて浮ぶ筏のごとく揺れを吸収する免震工法が施こされている。

三十三間堂発行絵葉書より

重文 千体千手観音立像 (せんたいせんじゅかんのんりゅうぞう)

前後10列の階段状の壇上に、等身大の1000体の観音立像が整然と並ぶ。各像は、頭上に十一の顔と両脇に四十手をもつ通形で、中尊の千手千眼観音坐像と同様の造像法で作られている。

124体は平安期の尊像で本堂焼失の際にも難を逃れた。その他が、鎌倉期にかけて再興された像である。

約500体には作者名が残され、運慶、快慶を輩出した慶派をはじめ、院派、円派も含め、国家的規模で70人もの、仏所の仏師たちが名を連ねる。166㎝前後の寄木造である。

観音像の中には、すでにこの世にいない人のうち、会いたい人に似た像が必ずあるとも伝えられている。

三十三間堂発行絵葉書より

三十三間堂発行絵葉書より

風神・雷神

観音二十八部衆に風神・雷神を加えた30体の等身大の尊像が千体観音像の前に安置されている。

古代インドに起源をもつ神々で千手観音に従って仏教と、その信者を守るとされる。天衣の女神や甲冑をつけた神将、動物や楽器を神格化したものなど変化に富む。

これらは、檜材の寄木造り、玉眼を用いた彩色像で、鎌倉彫刻の傑作である。

風神と雷神は インド最古の聖典とされる「リグ・ヴェーダ」に登場する神々である。その名が示すように風と雷を神格化したもの。風の袋を両肩に回し担いだ風神は、「ヴァーユ」と呼ばれ、馬車で天を駆け、悪神を追い払い、人々に富と名誉を授ける神とされている。後背に小太鼓の輪を担いだ雷神は、「ヴァルナ」という水の神である。

仏教では、仏法を守り、悪をこらしめ、善を勧めて風雨を調(ととのえる)神だと信じられているのだとか。俵屋宗達が描いた風神雷神図屏風はこれがモデルと言われる。

三十三間堂発行絵葉書より

国宝 千手観音坐像(こくほう せんじゅかんのんざぞう)

左右の千手観音立像や二十八部衆の中央に安置されているのが、中尊と呼ばれる丈六の坐像、千手観音坐像である。

像高が3メートル余、檜材の寄木造りで全体に漆箔が施されている。

十一面四十二臂 (手)の通例の像形で、鎌倉期の再建時に、大仏師・湛慶(たんけい)が、84歳で没する2年前に慶派の弟子たちを率いて完成させたものだ。鎌倉後期の代表的作品である。

温雅な表情 像の均整が保たれ、重厚感ののある尊顔は湛慶の特徴的作風とされ、観音の慈徳を余すところ無く表現するという。

42本の手の内2本は胸前で合掌し、他の2本は腹前で組み合わせて宝鉢(ほうはつ)を持つ(宝鉢手)。他の38本の脇手にはそれぞれ法輪、錫杖(しゃくじょう)、水瓶(すいびょう)など様々な持物(じもつ)を持つ。

千手観音のはなし

「十一面千手観音」「千手千眼(せんげん)観音」「十一面千手千眼観音」「千手千臂(せんぴ)観音)」など様々な呼び方がある。観音菩薩の変化身である。

観音とは 「遠くの音を聞く」 という意味であり、遠くというのは、物理的距離を指すのではなく、ありとあらゆる次元、人の心の奥や、物事の真実を観るという意味である。 したがって「千手千眼」の名は、千本の手のそれぞれの掌に一眼をもつとされ、千本の手は、すべてを見通し、どのような衆生をも漏らさず救済しようとする、観音の慈悲と力の広大さを表している。

密教の曼荼羅では観音像は「蓮華部」に分類されている。千手観音を「蓮華王」とも称するのは観音の王であるとの意味で、蓮華王院(京都の三十三間堂の正式名称)の名はこれに由来する。

坐像、立像ともにあり、実際に千本の手を表現した作例もあるが、十一面四十二臂(手)にて千手を表現するものが一般的である 。

胸前で合掌する2本の手を除いた40本の手が、それぞれ25の世界を救うものであり、「25×40=1,000」であると説明されている。「25の世界」とは、天上界から地獄まで25の世界があるという仏教の「三界二十五有(う)」のこと。

ちなみに俗に言う「有頂天」とは二十五の有の頂点にある天上界のことを指すという。

四天王のはなし

三十三間堂の千手観音を始め、釈迦三尊像など本尊の尊名に関係なく 、メインとなる仏像の置かれる須弥壇の四隅には、たいてい邪鬼を踏みしめて立つ四天王像が配置されている。

須弥山の頂上の宮殿に住む帝釈天の部下として、自身も龍神、夜叉、羅刹を始めとする多数の眷属 (けんぞく・配下)を従えて四方の門を守っている。

東・持国天、南・増長天、西・広目天、北・多聞天(毘沙門天)を固める方位の守護神 である。(とんなんしゃぺじぞうこうたと覚えよう)持物は様々であり剣・鉾・戟・宝塔・宝棒等を持つが広目天は巻子と筆を、多聞天は宝塔を持つ場合が多い 。

太閤秀吉と三十三間堂

当時、交通の要所だったこの地に目を向け、後白河院や清盛の栄華にあやかろうと思い立った秀吉は、その権勢を天下に誇示するため(諸説ある・注1)奈良大仏を模した大仏殿方広寺を三十三間堂の北隣に造営し、本堂や後白河上皇の御陵をも、その境内に取り込んで土塀を築いた。今も、その遺構として南大門・太閤塀(ともに重要文化財)が残る。

本堂の修理も千体仏をはじめとして念入りに遂行され、その意志を継いだ秀頼の代まで続いた。大仏殿は、文禄4年(1595)9月に完成し、千人の僧侶により落慶供養されたという。 秀吉は、死後「豊国大明神・とよくにだいみょうじん」という神格として祀られ、三十三間堂東隣の阿弥ケ峯には壮麗な社殿が造営された。

注1、惣無事令(そうぶじれい)において大名間の私闘を禁じ、刀狩と太閤検地、海賊禁止令などで農村部他の武装を解き、統制を敷いた秀吉は天下支配の手段として宗教統制にものりだした。当時、奈良の大仏は再建されておらず、秀吉は京の都に諸宗の中枢となるべき大仏殿を築き、その千僧供養においては、主たる宗派からは百人ずつ、千人の僧を出仕させ、忠節の値踏みとしたのである。

これにより比叡山や本願寺を徹底的に攻撃し武装解除した信長を引き継ぎ、金剛峯寺(木食応其の斡旋)、根来寺(攻撃)を武装解除した秀吉がさらに宗教勢力の牙を抜いて、天下人秀吉の前に屈伏させたと言われる。

通し矢と矢数帳

いつごろから始まったのかは分かっていない。桃山時代には、すでに行なわれたと伝えられる。

「通し矢・とおしや」は、本堂西縁の南端から120メートルの距離を弓で射通し、その矢数を競ったもので、矢数をきめて的中率を競う「百射」「千射」等があった。今でも、当時の矢傷を庇や柱に見ることができる。

江戸時代になると、殊に町衆に人気を博したのが、夕刻に始めて翌日の同刻まで、一昼夜に何本通るかを競う「大矢数・おおやかず」で、御三家の尾張藩と紀州藩による功名争いは、さらに人気に拍車をかけ、京都の名物行事となった。

「矢数帳」には、通し矢法を伝承した〈日置六流・へきろくりゅう〉の江戸期の試技者氏名、月日、矢数などが編年で書き留められており、最高記録は、貞享3年(1686)4月、紀州・和佐大八郎(試技年齢は18歳という)の総矢13,053本、通し矢8,133本であったという。仏像群の裏側の通路には、大きな扁額が展示されている。

現在、毎年の成人の日には、全国の新成人によって弓道大会が行われている。

方広寺大仏殿跡公園 方広寺の裏側

天正14年(1586年)、豊臣秀吉は奈良の東大寺にならって大仏の建立を計画し、大仏殿と大仏の造営を始めた。大仏殿は2000年の発掘調査により東西約55m、南北約90mの規模であったことが判明している。現在その場所は公園となっている。

文禄4年(1595年)、大仏殿がほぼ完成し、高さ約19メートルの木製金漆塗坐像大仏が安置された。しかし、慶長元年(1596年)に起きた大地震により、開眼前の大仏は倒壊した。 慶長3年(1598年)、秀吉は法要を待たずに死去し、同年、大仏の無い大仏殿で開眼法要が行われた。